はじめに

このHPは鋼の熱処理について解説しており、いずれも長い文章ですから、スマホよりもパソコンのほうが読みやすいでしょう。

特定の記事を見つける場合は、サイトマップのページやサイドメニューの「熱処理ページの目次」のリンクから関係ページをご覧ください。

熱処理を学ぼうとする人に

まず、このHPで紹介する「熱処理」の動画を紹介します。

まず熱処理で重要な「焼入れ作業」の動画をみてください

日本刀の焼入れをTVでご覧になった方もおられると思いますが、下は、実際の熱処理作業をイメージしていただくための2つの作業風景の動画です。

ただ、これはむしろ特殊な例といってもよく、現在では、自動化されてた密閉の加熱炉で熱処理するのが主流で、このように「高温の品物を間近にして熱処理する例」は少なくなっているのですが、熱処理作業をイメージできるよい例でしょう。(リンクをクリックしてYUTUBEの動画を見ていただくことができます [協力]第一鋼業さん)

(1)ソルトバスでの焼入れ

(2)縦型炉での型鋼の焼入れ風景

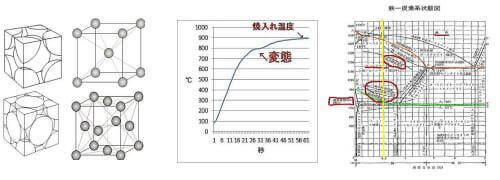

このように、品物を高温にしたり冷やしたりするのが「熱処理」です。 ここでは鉄と炭素などの合金の「鋼(こう)」を対象にしていますが、例えば、鋼の製品を850℃に加熱して急冷すると非常に硬くなり強くなるなど、加熱の仕方や冷やし方で鋼の性質を変化させることを「熱処理する」といいます。

熱処理には、工具や機械部品を硬くて強くすることだけでなく、機械加工しやすくするために軟らかくしたり、ステンレスのような錆びにくい性質や高温や低温に強い性質を付加する熱処理などがあります。

しかし、熱処理をすれば良い性質がえられることとは反対に、やり方を間違えると好ましくない状態のなることもあります。

また、鋼の種類、品物の大きさ、求める性質 … などによって熱処理種類や作業の方法が変わりますので、一口に熱処理と言っても、非常に広範囲の内容を含みます。

この動画は熱処理の一つの「焼入れ作業」の例ですが、その他に「焼戻し」「焼なまし」などと呼ばれる多くの熱処理の種類があります。

ここでは、品物全体を加熱する熱処理を主体に紹介しますが、高周波焼入れのように表面を対象にした熱処理や窒化などの表面改質のための熱処理もあります。(熱処理の種類についてはこちらを参考に)

さらに、熱処理する製品に目的の性質を与えるためには、それらの熱処理の方法を知るとともに、設備や検査などの知識も必要になるので、全体ではかなりのボリュームになります。

だから「熱処理はわかりにくい」と言う声を聞きます

その一つの原因は、熱処理の種類や方法の多さだけではなく、書かれている内容が目に見えない変化が多いことや、説明の多くが小さい品物(試験片)のデータなので、実際の品物の状態を実感しにくいこともわかりにくい理由かもしれません。

例えば、多くの熱処理試験データでは、小指大程度の小さな試験片を用いており、それに対して実際の品物はもっと大きいものが多いので、実際に熱処理すると、得られる硬さや組織は小さい試験片のデータと異なるのが通例です。

さらに、実際の品物の検査箇所(例えば硬さを測定できる箇所)は試験機の制約もあって限られていますので、製品が仕上がったときの硬さが低くなってしまっていて、製品の寿命が短くなるなどの問題が生じてしまうことも出てきます。

そのように、いろいろな品物に応じたデータがそろっていないので、小さな試験片のデータから大きい通常の品物に対しての状態を推定できるような能力も必要になってきます。

これは、50年近く熱処理に携わっていても、改善されることはありませんでした。

現在はコンピュータが発達しているので、シミュレーションなどが進んでもいいようですが、少し複雑な形状になると、コンピュータシミュレーションをするよりも、「熱処理テストをしてみて確かめる」ほうが手っ取り早いという世界ですし、何しろ、品物に合った熱処理設備や試験設備などの付帯設備がないと熱処理をすることすら出来なので、それがわかりにくさにつながっているのはどうしようもないかもしれません。

しかし残念なことに、鋼の熱処理は確立されたローテク技術なのか、熱処理を学ぶための適当な市販の書籍(教科書)がすくなくなってきていているので、さらに熱処理を理解しにくくなってきているのも困ったことです。

多くのデータは半世紀前のもの

鋼についての技術や熱処理が活発に研究されたのは1980年代までで、それ以降の熱処理の基礎研究はほとんど進展していません。 つまり、熱処理の基礎は確立しているということで、書籍も基礎的なものが減って、応用的でありきたりの内容になってきているのですが、それがかえって、基本を学びにくくなってしまっている感があります。

そのような学びにくさがあるのですが、しかし、現状の熱処理を取り巻く状況を見ると、付帯設備の関連技術は進歩し、製鋼技術の進歩から鋼製品の品質は上がって製品の品質は良くなっていますし、熱処理する製品品質の要求もどんどん上がっていますので、熱処理の重要性は今後も変わることがないでしょうし、熱処理全般の改善改良改革を怠るわけにはいかないものです。

熱処理の一通りを学ぶための参考書籍

そこで、何をどう勉強したらいいのか … ですが、基礎を含む内容の書籍を1冊持っておくと理解しやすいので、これ以外にも、随所に私のおすすめ書籍を紹介しています。

熱処理ガイドブック Amazonで4,400円 アマゾンのページへ

熱処理ガイドブック Amazonで4,400円 アマゾンのページへ

もちろん、これらを読んでも「分かった」とはならないかもしれませんが、熱処理の全体像を感じ取れると思います。

この日本熱処理技術協会さん編集の「熱処理ガイドブック」は熱処理のプロ用(熱処理技能士)のテキストに使われるもので、内容は全般にわたり適宜更新されています。 これでもかなりのボリュームです。 そこには、(実際の目次とは違いますが)

1.鋼材の履歴・鋼種選定(25ページ)

2.鋼材の特性を活かすための熱処理(21ページ)

3.鋼の状態と組織(31ページ)

4.熱処理加熱装置と温度制御(27ページ)

5.熱処理作業・表面熱処理作業(51ページ)

6.熱処理欠陥と対策(27ページ)

7.工具鋼の熱処理(31ページ)

8.鋼材の試験(19ページ)

などが書かれています。 つまり、熱処理関係の仕事に携わる人は、これだけの基礎を学んでください … ということで、これだけでも大変なことですが、それもあって私のHPも、これらの項目を網羅しようとして、約50ファイルもの記事になってしまいました。

もちろん、私のHP記事はテキスト資料と実際の熱処理の違いを説明する部分に、教科書的な内容以外に私感や経験的な内容を含んでいますので、市販の「書籍」と合わせて利用していただくのがいいでしょう。

基礎事項は、この「鋼の熱処理について」で説明しています。 また、特定の熱処理用語については サイトマップ(→こちら)か、用語の説明のHP(→こちら) で探して拾い読みしていただいてもいいでしょう。

このHPの全体像とページへのリンク

サイドメニューに「目次」があり、各ページにリンクしています。 スマホで見るとサイドの記事は下の方になるので、サイトマップ(→こちら) も利用いただくと良いでしょう。