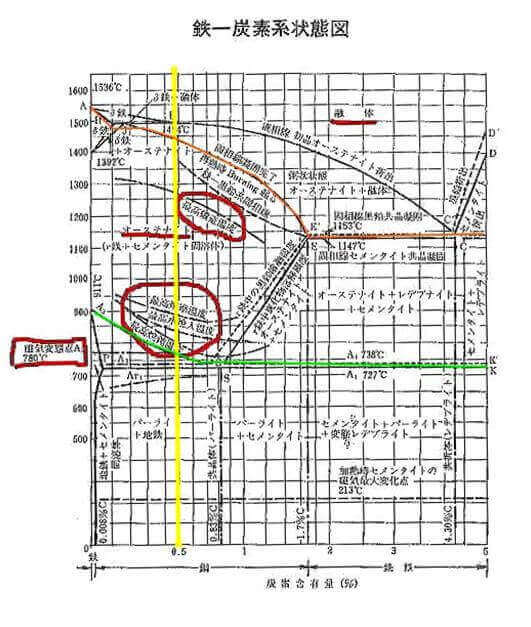

鉄鋼の熱処理を知るための平衡状態図について

炭素量に伴う成分に対する、温度とそのときの鋼の状態を示したものが「状態図」です。

下の図では、「状態図」に示されている元素が鉄と炭素の2つであるので、この状態図を 鉄-炭素2元平衡状態図 と言います。

「平衡」とは、温度変化がない安定した温度状態をいい、この図では、温度を変化させている状態を示しているものではないのですが、下図のように、熱処理の説明では、温度を変化させた時の状態を説明する場合に用いられることが多いので、ここでは、熱処理で利用される「特殊な使い方の状態図」について説明します。

この図の横軸は炭素量(%)です。 一番左側(炭素がゼロのところ)が純鉄で、横軸に書かれた炭素量%以外の残りの成分は「鉄Fe」です。

余談ですが、幾度か書いているように、慣例的に、鉄鋼種の成分表(ミルシート)には、鉄Feの%表示はされないのが通例です。 ここに書かれて%は「重量%」ですから、成分表に記載された合金元素の%合計を100から引いた数字がFeの重量%になります。

熱処理説明用の「平衡状態図」は特殊な図です

本来の状態図は、「成分と温度と組成などの状態」を示すもので、通常の場合は、温度的に安定した状態が平衡状態図として示されるのですが、熱処理では、そこに加熱冷却操作を加えて説明される場合が多くなっています。

これは、本来の状態図の持つ内容とは異なるのですが、本来の状態図の使い方では、熱処理への利用度はそんなに多くないので、この独特な使い方をするほうが使い勝手がいいと思っています。

熱処理は、変態(へんたい)という組織変化(または結晶構造の変化)を利用して、機械的性質などを変化させるものです。

変態というのは、口に出しにくいことばですが、熱処理ではよく使用する熱処理用語で、相の変化を「変態(へんたい)」と言います。 熱処理して「相」を変化させるのを、「変態させる」といいます。

状態図には、ある成分(たとえば、上の図中の黄色い線=0.5%C)の鋼が、温度によって「相(結晶構造や組織などの状態)」が変化する状態が示されています。

この成分の鋼を、常温から温度を上げていってその温度に安定させた状態をみると、常温で体心立方晶のパーライトとフェライトの混合組織の状態のものが、緑の線を超える温度で、面心立方晶のオーステナイトに変態する・・・などと説明されます。

本来の状態図は、温度を変化させていく概念がないので、やはり変な使い方なのですが、このような説明のなかでは、「熱処理説明用のための図なのだ・・・」と思っておいてください。

状態図の温度数字よりも、この点を見る!

この図の出所は少し古いもので、大同特殊鋼(株)特殊鋼ハンドブック1985年版 より引用させていただいています。

過去には、同様の状態図をいろいろな人が作っているのですが、詳しく見ると、作成する研究者によって、温度や成分値が微妙に違っているのに気づきます。

熱処理では、そんなに厳密な数字は必要ないので、若干の違いは気にすることはありません。 熱処理では、この2元状態図の各点の温度の正確さなどはほとんど必要としません。

「723℃のA1変態点を超えると・・・」ではなく、「700-800℃程度のA1変態点を超えると・・・」でも、問題ありません。

熱処理では、加熱速度、冷却速度というものがあり、温度変化があると、変態する温度が変わります。 つまり、加熱している状態では、変態点は上方、冷却する場合は下方に移動するので、変態点をまたぐと結晶構造や組織が変わる・・・ということを知っておればいいでしょう。

何回もこの図を見ていると、温度や成分と組織の状態などが徐々に理解できるようになってきますし、専門家になるのでなければ、理解しなくても大したことでないので、ここでは、適当に読み流しておいだけでいいでしょう)

鉄Feは、半導体の材料となるシリコンのように超高純度のものを製造することは難しく、また、研究的に圧力や試験条件を考慮して状態図を作ること自体が難しいので、微妙な成分や組成、周囲環境の違いによって、状態図における微妙な数字の違いがでていると考えられます。

しかし、講習会などで、細かい数字を示す講師もいますが、熱処理用に鉄-炭素の状態図には、おおよその数字があればいい・・・ということで考えていいと思います。

ここでいう「2元」とは、鉄と炭素の2成分のことです。

ここでの状態図は、鉄Feと炭素Cで、その鉄合金が各温度において、どういう状態(組織)になっているのかを表しているのが「2元平衡状態図」です。

【参考】 3元(例えば鉄と炭素にクロムなどが加わると)になると3次元立体的な表し方になり、4元になると、4次元の世界なので、もはや表現することもできませんが、たとえば、ステンレス鋼などで、Cr量を固定して、鉄と炭素量の2元系の状態図にして説明するような例もあるのですが、それらは、専門的すぎるので、ここでは取り上げませんし、近年はそれらを見ることもなくなったのですが、どうもこれは、高純度の2元、3元の鋼材試料を作ることの難しさが原因のように思っています。

平衡状態図を使った熱処理説明の例

この平衡状態図を使って、熱処理中の組織変化の説明をされます。

高温の状態(例えば焼なましをする場合に、800℃)からゆっくりと温度を低下させた場合の組織変化や、常温から徐々に品物の温度を上げていって、(例えば焼入れ温度の850℃になるまでの)その間の変化を説明するために使用されるのですが、もちろん、本来の状態図は、「鋼の成分における温度の状態を示すもの」ですので、このような使い方は特殊ですが、「組織変化」を説明するには便利なのでしょう。

ここでは、1つの例を示して、変態点を通過するときの変化をイメージしてください。

変態点を通過するときの組織変化について

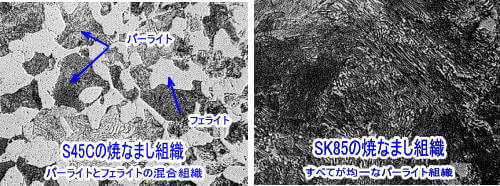

左が上の状態図の黄線に近い0.45%C、右がS(0.83%共析点)に近い鋼の「焼なまし組織」です。(写真倍率は適当です)

右は、組織全部がパーライトという、フェライトと炭化物(FeとCの化合物:セメンタイト)の層状組織で、850℃に加熱した状態からゆっくりと温度を下げると、共析鋼(右側)では、S点で組織が変化して、全部がパーライト組織になりますが、S45Cでは、緑線のA3になると、共析成分のパーライトが析出し始め、A1変態点でパーライトの析出が完了し、残りの組織はほとんどCを含まないフェライト組織となるので、常温で組織観察すると、写真のような組織になっています。

よく見ると、パーライトの色や、層の感覚の違いがあるのですが、これはゆっくりとした冷却中に、連続的に成分が変化していることで、全てのパーライトが同じような組織になっていないのですが、非常に非常にゆっくりとした温度降下であれば、原理的には、パーライト部分は、同じような組織のパーライトになるのでしょう。

熱処理での説明では、このような亜共析鋼(共析鋼よりC量が少ない鋼)の焼なましなどの遅い冷却の場合での組織の出来方について、この平衡状態図を使って説明されることが多いようです。

平衡状態図ではここに着目する

過去にはこのような析出過程を説明されることが多かったのですが、正直なところ、数種類の成分の鋼を用いて、2-3の冷却速度を替えて組織写真で説明してくれる方が参考になりそうに思うのですが、それもあって、最近は、状態図を使った説明は簡素になっているようですから、ここでは、状態図を見たときに着目してほしいところをあげておきます。

赤字でマークした温度が重要なポイントで、上に示した、色々な書き込みをされた状態図では、次のようなところを見ておいてください。

1)温度が上がりすぎると溶けてしまうこと

(固相と液相:オレンジ色の線)

2)鍛造の最高加熱温度は、熱処理温度に比べて高いこと

3)熱処理温度が炭素量、熱処理の種類で変わっていること

4)磁気変態というものがあること(キューリー温度)

5)「S」点 (ここでは0.83%の炭素量の鋼が「共析鋼」)

6)A1温度(図では727℃:A1変態点)

7)A3点(911℃)とS点~Kを結ぶ線

(オーステナイト化温度:緑色の線)

などで、これからこのHPの各所で説明しますが、これらはしばしばでてきます。

さて、上の状態図で、黄色い線の成分の鋼で、各温度の状態を見てみましょう。

鉄と炭素からなる鋼を「炭素鋼」といいますが、熱処理で説明される事項は、Fe-Cの説明が基本になるので、炭素鋼で説明されることが多いようです。

例えば、この図で、炭素量が0.5%の鋼では、(黄色の線のように)状態図をみると、

1500℃程度の温度状態では、溶けた「融体」

1450℃程度では、固体と液体が混ざっている状態

1100℃程度では、オーステナイトという状態

500℃程度では、 パーライトと地鉄(フェライト)

・・・という状態になっているということが示されています。

通常の状態図では、これだけの内容しか表現されていないのですが、そのために、熱処理温度などを書き入れて熱処理の説明に使われます。

平衡図から熱処理温度や鍛造温度をイメージしよう

この中に、参考として熱処理温度が書き込まれています。

これらは、熱処理用の説明のために加えられているもので、本来の状態図にはないものです。

これを見ると、焼準(焼ならし)温度、水焼入れの場合の加熱温度、完全焼なましの加熱温度の最高温度が示されています。

この温度以上に加熱すると、結晶粒が粗大化して、機械的性質が劣化するので、これ以上の温度にしてはいけない・・・ということで、温度の目安が書き込まれています。

実際の鋼種では、カタログやJIS規格などに、加熱温度範囲(または標準加熱温度)が示されていますので、それで加熱温度を決めますから、この状態図では、変態線との関係などがわかるように、このような書き込みをされているということになります。

ここで、反対に、最低加熱温度は?というと、・・・・・ 答えは、A3線からA1線に続く温度(緑色の温度)ということになります。

しかし、これについても、このA3/A1 点は、(あとで説明していますが)熱処理で加熱冷却をすると、温度勾配(加熱速度、冷却速度)によって変化するので、実際とは異なりますが、講習会などでは、このように説明されますから、このように「変態線(変態する温度)」を理解しておいてください。

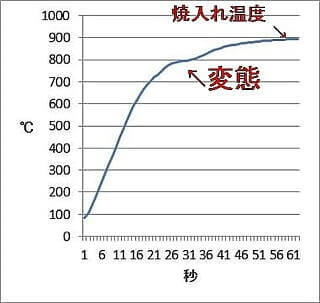

加熱の場合で言えば、加熱速度が早いと、状態図で示される温度では状態図の変態点では変態しないで、もっと高い温度になって変態します。

つまり変態点が上昇します。 そのために、完全に変態させてから焼入れなどの処理をしないと充分に焼きが入らない・・・などの問題が出ますので、安全を見て、状態図の変態温度よりも、かなり高い温度を「焼入れ加熱温度」に指定されます。 このようなことも記憶していると役に立つでしょう。(この後でも、記事が出てきます)

つまり、(焼入れの項などで説明しますが)平衡状態図における変態温度と、加熱冷却時の変態温度は加熱冷却速度によって変わりますので、この平衡状態図は、熱処理温度を決めるための基本的な考え方を説明するために使用されている・・・と考えていいでしょう。

温度変化の度合いで変態点は移動する

熱処理の講習会などでは、巻頭の状態図を使って、「0.5%の鋼を800℃の状態から徐々に温度を下げていくと・・・」というような説明をされるのですが、本来は、平衡状態を表した図ですから、温度を移動させると状態図の変態点は変化します。

状態図を作る方法は、炭素量の違う鋼を高温状態から非常にゆっくりと温度をあげていく(または下げていく)と、変態点で発熱や吸熱の「熱反応」が起きるときの温度を測定するのですが、それでも、冷却速度の影響を受けて、変態点が移動します。

下図は、ソルトバスを使って急激に温度を上げたときの炭素鋼(約0.3%)の中心温度を測定したものですが、変態点での吸熱反応が見られるので、そこが変態している温度ですが、状態図では730℃付近にあるA1変態点は800℃近くまで上昇しています。

このように、温度変化が加わると、上図の状態図の変態温度は変わってきます。

しかし、加熱速度が加わった状態を説明するための適当な図がないために、熱処理の説明をする際には、この平衡状態図を用いて、温度変化や時間変化を交えて説明されますので、『そのように使われるものだ・・・』という程度に考えておいてください。

だから、(変な言い方ですが) 純粋な平衡状態図は、熱処理ではあまり必要性はない感じもしますし、だから、少しの温度の違いは、どうでもいいことになります。

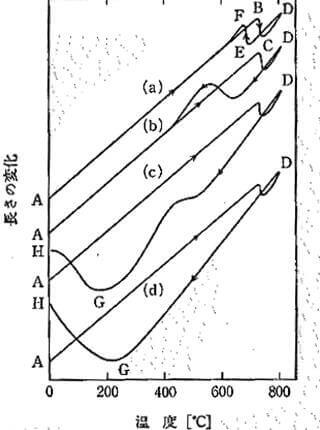

同様に、冷却時についても、冷却速度が変わると、変態点が低下します。

下図は、変態点にかかるときの寸法変化を示した図です。

(a)<(b)<(c)<(d) と、冷却速度が大きくなっています。

(a)と(b)を比べると、変態温度は (a)<680℃、(b)630℃程度 と読み取れますが、このように冷却速度によって変態点が移動することがわかります。

この図は、別のところでもでてきますが、(c)や(d)のようにさらに急冷すると、マルテンサイト変態という、焼入れによって硬くなる変化が見られます。これも別のところで説明します。

このように、温度と時間変化が加わって、焼入れなどの内容の熱処理説明に進んでいくのですが、この「温度と炭素量」などの関係を理解するために、平衡状態図が使われている・・・というように考えておいていただくといいと思います。

ここで冷却線図の話を持ち出したのは、熱処理の説明で、平衡状態図に温度変化を持ち込んで説明されることが多いので、間違いをしないようにということで取り上げました。

主な変態点(変態温度)を知っておこう

これはしばしば出てきますので、余裕があれば覚えておくといいでしょう。

1)A1線:

それより低い温度では、フェライト(α鉄)とセメンタイト(炭化物Fe3C)の固溶体になる(それより高い温度では、オーステナイト(γ鉄)が生じる)

2)A3線:

それより低い温度でフェライト(α鉄)が析出する(それより高い温度ではα鉄がγ鉄になる)

3)Acm線:

それより低い温度で、セメンタイトが析出する(それより高い温度でセメンタイトが消失する)

などで、それ以外の

A0 :210℃付近にセメンタイトの磁気変化点

A2 :780℃付近のフェライトの磁気変態点(キューリー点)

などは、その前後で着磁力が変わるなどがあります。覚えておくといいでしょう。

注:A0のゼロは添字で、小さく書きます。状態図中の表示を確認しておいてください。

これ以外の鉄鋼の状態図はあるの?

近年では、熱処理に関しては、この「鉄―炭素2元系平衡状態図」以外は、あまり見かけなくなりました。

昭和年代の終わりぐらいまでは、ステンレス鋼や工具鋼の3元状態図を見かけたり、それを用いた説明をされていたのですが、現在では状態図を使わないで、例えば、「焼入れ温度と硬さの関係」「組織の状態」などで熱処理温度可否などを判断する方向になって来ていますし、そのほうが直感的にわかりますので、この状態図を用いた熱処理説明も、やり方が変わって、状態図はなくなっていくように思います。

何よりも、市販の鋼材のミルシートを見ると、いろいろな元素が入っています。 少しの成分の違いで、状態図は全く変わったものになってしって、状態図の確かさも低下しますから、説明用の状態図も、もっと簡略になってもいいのですが、未だに、黒鉛系とセメンタイト系の線図が使われています。(これについては、説明していませんが、上の状態図にある、実線と点線がそれで、若干の温度などのズレがあるのですが、熱処理では厳密な温度の違いは不要ですので、気にする必要はありません)

よって、熱処理に関しての平衡状態図では、①炭素量による鋼の位置づけ、②熱処理に重要な「オーステナイト化温度」などを理解できればいいと思います。

ここに示したものは、説明用ですので、正式な内容は書籍等で調べてください。

ここで、少しだけ、「金属組織」について触れます。これも、度々取り上げるので、読み流しておく程度でいいでしょう。

PR炭素量による組織と「共析」について知っておこう

状態図で、炭素量が0.8%付近の成分の鋼を「共析鋼(きょうせきこう)」といいます。この成分の鋼(共析鋼)は、しばしば取り上げられますので重要です。

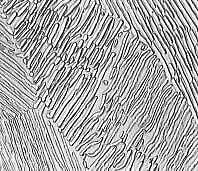

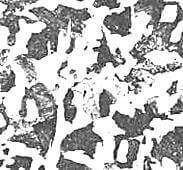

上は、メタルハンドブックから引用した写真で、左が共析鋼を焼なましした約2000倍の電子顕微鏡写真、右が0.45%C鋼の焼なましした約500倍の顕微鏡写真です。 (倍率は適当です)

右の写真で、白い部分がフェライト、黒い部分がパーライトと呼ばれます。フェライトは、純鉄のところで出てきたα鉄で、地鉄ともいいます。

共析鋼を、常温で組織観察すると、 全視野がパーライトで、その部分を写真左のように拡大すると、フェライトFeとセメンタイトFe3C(3は小さな3です)の層状組織になっています。

この共析の成分を境にして、炭素量が少なくなると(初析の)上右の写真のように、白く見えている「フェライト」が析出しますし、共析点より炭素量が多くなると、(初析の)セメンタイトが 混在して析出してきます。(炭素鋼の焼なましをすると、下の写真のように、結晶粒界に網状に析出します)

「初析の」とは、変態点を通過したとき、共析組織と独立して 別の組織が出てくるという意味です。

右の写真のように、C量が低くなってくると、白く見えるフェライトが析出してくる・・・というように、組織で区別ができます。

しかし、多くの鋼(鋼種)は、 鉄、炭素以外の元素が加えられていますので、それらが複雑に化合することで、 多様な金属組織になりますので、組織を見て鋼種や熱処理状態が区別できるようになるのは、かなり熟練しないと難しいことです。

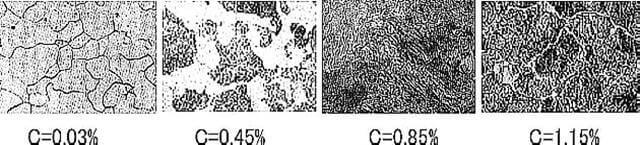

下の写真は、炭素鋼の「焼なまし組織」の一例です。倍率は適当になっていますが、一般的には200-400倍程度で観察する場合が多いようです。

JIS鋼種でいえば、これらの炭素量による変化としては、炭素が主要な合金成分である機械構造用炭素鋼(S10C~S58C)と、刃物などに使われるSK材とよばれる「炭素工具鋼(SK60からSK140)」を見るといいでしょう。

S10CのC量の中央値は0.1%、SK60のC量の中央値は0.6%で、SK85(以前の規格名はSK5)が0.85%の、ほぼ共析成分になっています。

上の写真は、焼なましした組織ですが、左(C=0.03%)は「全フェライト」の組織で、フェライトの結晶粒界が見えている状態、次のC=0.45%は、「フェライトとパーライトの混合」組織で、白い部分がフェライトです。

次のC=0.85%の共析鋼になると、「全パーライト」になっています。一番右側は「パーライトと網状のセメンタイト」 という組織で、炭素との化合物のセメンタイトという組織がパーライトからなる結晶粒界に析出している組織というように説明されます。

【亜共析・共析・過共析】

共析鋼が全パーラート状態、それより炭素量の低い鋼フェライトが析出する鋼を「亜共析鋼」、逆に、炭素量が多くセメンタイトが析出する鋼を「過共析鋼」と呼ぶ場合もあります。

炭素量の多い SK3(同 SK105)などは、焼入れして高硬度材として多用されていますが、これは、焼なまし状態では過共析の状態となっているために、Fe3C系(3は小さく書く)の非常に硬い炭化物が析出して、

より耐摩耗性が高くなるのだろう・・・・ というイメージにつながっていけば、 この平衡状態図の理解度が高まると思います。

(注意)これは徐冷した「焼なまし組織」で、急冷する「焼入れ組織」とは異なります。