火花試験は難しく考えなければ簡単にできます

【最初のお断りと注意】 このページでは、JISに沿った火花試験の方法などの説明はしていません。詳しく知りたい方は、JISの火花試験方法などの専門書籍を参考にしていただくようにお願いします。

火花試験は、正確に、専門的にやろうとすると大変奥が深て難しい所も多いのですが、基礎的なことを知っておけば、鋼種比較や焼きが入るかどうかを見分けることなどが簡単にできて、非常に便利なものです。

本来の火花試験は、鋼種の判定までをするものですが、JISに示された火花試験方法にそって、鋼種判定する技術を習得しようとすると、かなりの知識や訓練が必要です。

しかし、鋼種を比較したり、成分のわかるものとの違いがあるかどうかを比較してみる程度のことは、難しく考えないなら、簡単にできますので、ここでは専門的にならないように、便利に使えるような火花試験のやり方を紹介します。

火花試験の便利さ

火花試験方法については、JISにも規定されて、詳しく解説されています。

過去の熱処理技能士の実技試験では、実際の火花で材質を特定する試験がありましたが、必要性が低下したからか、現在では、火花の写真によって鋼種判別をする方法に変わっています。

そういう背景なので、今後は、高度な火花試験ができる人材が少なくなる懸念がありますが、火花試験は、簡単で費用がかからない方法で、材料を混ぜてしまった時の選別や、2つの鋼種が同じかどうかの判定などが、少しの練習で、誰でも簡単にできるようになります。

これまで求められていた火花試験者の能力は、鋼種の特定や成分量の判定などのためのもので、高度な技量が必要でしたが、現在では、それらは、蛍光X線分析機などの機器を使って、誰もが成分分析や鋼種判別が、より簡単正確にできるようになってきていますから、今後は、機器を利用した方法に進んでいくでしょう。

しかし、分析機器が高価なので、「だれでも・いつでも」というわけにはいきませんので、ここでは、高度な判定などは取り上げないで、①成分の分かった鋼材との違いを火花で確認したり、 ②2つの鋼材が同じ鋼種かどうかを見る ・・・ などで、簡単に火花試験をしてみるということを紹介します。

難しいものではありませんし、少し慣れれば、誰でもができるようになります。

JISの方法にこだわらないで火花試験をやってみる

火花試験方法による鋼種判定は、JISに定めたもので行なわないといけない・・・というと、大変難しいものになります。 はっきり言って、JISに忠実に習得するのは至難で、さらに、しっかりとした試験設備があり、指導者がいなければ難しいものです。

火花試験の長所は、1)簡単にできる 2)費用が安い という点が挙げられますので、これを使わないのはもったいないことですから、難しいことは、次第に覚えて習得すればいいので、ここでは、最低限のやり方を知って、やってみてほしいと思います。

私の勤務していた第一鋼業(株)では、各種のスクラップ廃材を鋼種別に火花試験を使っています。 もちろん、蛍光X線分析機も使いますが、スクラップを正確に分別すると、スクラップ買取価格が高くなることもあって、1回の判定が1-2秒でできる火花試験は便利で、私のような、無資格者でも、十分判別はできます。

どのようなグラインダーでもOKです。

本来、JISでは砥石や回転数、環境などについて規定されているのですが、2つの鋼材の火花が同じかどうかということだけを見るのには、どんなグラインダーでも問題ありません。

このような、ディスクサンダーでもいいですし、ストレートグラインダーであれば確実です。

双頭グラインンダーなどの固定式のものでも、火花の飛ぶのがはっきり見えるものであれば使えます。 ともかく、火花を飛ばして見てみることからはじめましょう。

何回か火花を観察してみて、これなら行けそうだ、もっと正確にやってみよう・・・と思えば、火花試験の参考書を購入して、それにそって準備していけばいいのですから、ともかくやってみましょう。

火花で同じ鋼種かどうかや異材かどうかを特定できる・・・だけではなく、例えば、慣れてくると、火花を見るだけで、鋼材の品位や熱処理状態の違いなども分かるようになってくるのですが、このようなことも、そんなに難しいことではありません。

つまり、成分や鋼の組織などの少しの違いが「火花の違い」になって現れる・・・・ということなどが見えてきます。

もちろん、このような違いの判別は、成分や鋼材履歴のはっきりしたサンプル(テストピース)などが完備されていないと判別が難しいのですが、そこまで高度なものも必要なければ、上のような、火花が飛ぶグラインダーがあればOKです。

異材混入は大きな損失に繋がります。

たとえば、SKD11の品物の中にSKS3の品物が入り込んだり、S45Cの中に、1つだけSCM435の品物が混ざり込むなど、異種の材料が紛れ込むことを「異材混入」といいます。

この異材混入による熱処理の不具合は、毎年、熱処理工場での不具合件数No.1なのですが、これほどもったいないことはありません。

お客さんが工場で、他の鋼種を混ぜて機械加工したものを、熱処理依頼で持ってこられるのですが、焼入れすると、色の違いや、検査での硬さ異常などから異材が見つかるのですが、熱処理前にきちんと鋼材が管理されていないと、材料代、機械加工賃、熱処理代などが無駄になり、再加工までを含めると、大変な金額の損失になります。

そして、熱処理(焼入れ)をしてしまうと、品物にならないケースもでますし、熱処理検査をすり抜けると、もっと大変なことが起こるかもしれません。

もしも、おかしいなぁ・・・と思ったら、火花試験をやることで、大きな損失は防げます。(もちろん、費用はともかく、熱処理業者さんに頼めば、選別できることのほうが多いでしょう。

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。火花試験のやり方(エッセンス)

正式にはJIS G 0566の「鋼の火花試験方法」に詳細があります。 JISの方法の詳細は置いておいて、「火花で鋼種の違いを見分ける」ということを主眼にして説明します。

ここでは、まず、とりあえずやってみよう・・・というレベルの説明です。

火花試験は、グラインダー(砥石)を、調べたい鋼製品に当てて、その火花を観察して、火花の形、色、量などで鋼種を分類する・・・というものです。

最低限の環境とグラインダと知識でOK

同じ環境で火花を見るようにすると、違いが見えやすいでしょう。

明るすぎず、真っ暗でもない、太陽光が直接入らない「薄暗い」場所で、砥石を鋼に当ててその火花を見るようにします。

この時、グラインダーは、錆びや黒肌の部分ではなく、金属光沢のある部分で火花を観察します。 黒肌やサビの部分は成分が変化していますので、少し表面を削り込んで観察するのが原則です。

すると、鋼種(成分)特有の火花を観察することができます。

次に、2つの鋼材の火花を比べて、同じかどうかを見ます。 このときに、基本になる材料の端材があれば、それと火花を比べます。

(何度も言いますが)鋼種の特定までするのは難しいですから、比較するというやり方です。

2つしか品物がない場合は、品物の鋼種が違っているとわかっても、どちらが正しいのかわかりませんから、3つ以上を比べるか、絶対に正しいという「加工した残材」などと比較すると判別できますね。

鋼種の標準テストピースのようなものがあればいいように思っている方もおられるかもしれませんが、最初のうちは、2つの鋼種を比較するのですから、必要ありません。

山本科学工具研究社さんから、標準的な鋼種の試験片を販売されています。それを用いて、鋼種の火花を勉強するのもいいのですが、販売されているセットの鋼種が、成分的に離れすぎているので、実用性はそんなに高くありませんから、学習用にはいいでしょう。 高価なものですから、最初の段階では購入しなくてもいいでしょう。

さて、炭素量、合金成分などの火花の見分け方のポイントを紹介していきますが、文字で書いているので、よくわからないかもしれませんが、これを、実際に、少し経験すれば理解できますので、下は参考程度に覚えておいて、ぜひ、2つの鋼材の比較からトライをしてください。

花の咲き方で炭素量(C%)を推定する

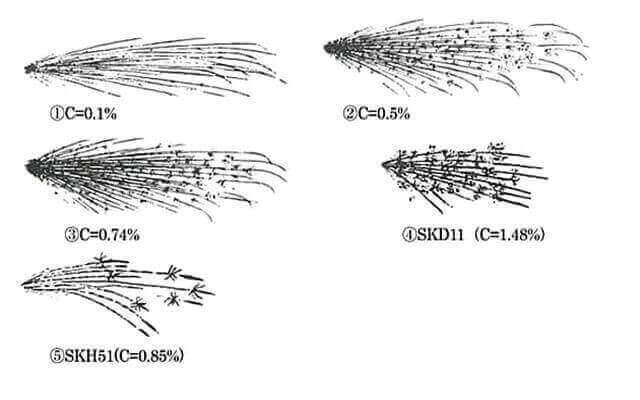

①②③の違いが炭素量の違いです。

花の咲き方が炭素量の違い

火花試験をする目的の一つに「焼きが入る鋼かどうかを見分ける」ことがあります。それを決定するのは主として「炭素量」です。 炭素量が多いと、「火花の花」が咲きます。

①は炭素量が少なく、「花」も咲いていませんので、焼入れ硬化しない鋼種で、②はS45C・S50Cなどの機械構造用の炭素鋼、③が炭素工具鋼のSK85(旧規格のSK5)などが該当します。

これを見分ける練習は、SS400・S45C・SK85 の3種類の小さな鋼材を用意することで練習できます。

ここでは、長く飛んだ流線の先端の「花の咲き方(破裂のしかた)」がポイントです。

火花の形が鋼種特有の形になっている

次に、④⑤も、比較的市中に出回っている鋼種です。 ①②③の火花を見たあとに、これら④⑤などの火花を見ると、形も、色も全く違うことがわかります。

このように、「炭素鋼」にその他の合金元素が加わると、合金元素特有の火花が観察されます。

JIS規格を見ると、いろいろな火花の形とその見分け方を書いてあり、合金元素の量によって、炭素特有の火花の見え方が変わってくるという内容などが説明されています。

これらが見分けられるようになるのは、成分の分かった材料を使って練習しないと難しいので、ここではまず、「同じ材質か違う材質か」の判定ができればよし・・・としましょう。

ともかく、「鋼種を特定する」というのではなく、「違いがあるかどうかを見分ける」ということを主眼にすることで考えてください。

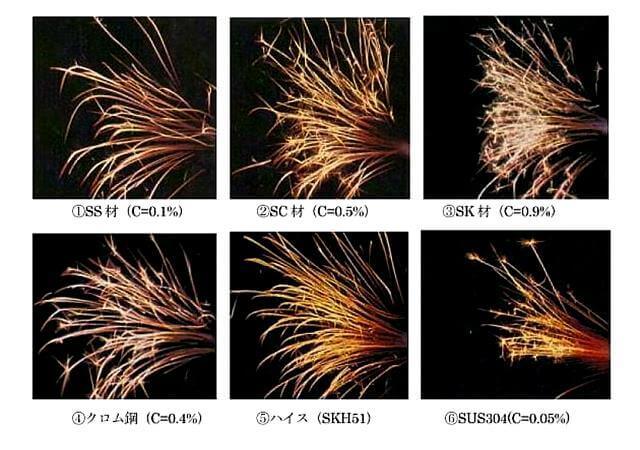

少し、別の写真を紹介します。

これは、グラインダーで削ったときの火花ではなく、粉にした鋼材を、バーナーで燃焼させたときの写真で、グラインダで削ったときのような火花が見えます。(資料は1970年代の、電気製鋼研究会編の特殊鋼便覧から引用させていただきました)

この、長く伸びた細い線を「流線」、先端に咲いた広がった花のような部分を「破裂」と言います。

ここでの着眼ポイントは、破裂部分に小さく枝分かれした「花」がたくさん咲くかどうか、炭素鋼と違った火花が見えるかどうか・・・です。

①②③は、上で説明した、炭素量の違いの比較です。こちらのほうが実感できるでしょう。

⑤のハイス(高速度鋼)を見ると、炭素量は0.85%もあるのですが、合金元素に邪魔されて、花が咲いていませんし、⑥のステンレス鋼は合金量が多く、炭素が少ないので、火花自体が飛んでくれません。このような違いで、慣れてくると鋼種分類ができるようになってきます。

この写真の④⑤⑥などのように、合金成分が入ると「破裂」部分が小さくなって、惑わされるのですが、グラインダーをきつく当てて長い流線を作っる場合と、 緩く当てて、できればグラインダーの回転が止まる前に「破裂」部分を見てやると、枝分かれしている様子が見えますので、納得するまでゆっくりやることがポイントです。

②③は、炭素鋼で水焼入れして硬化する鋼種です。

④のクロム鋼は油焼入れで焼きの入る鋼種です。

⑤⑥については、合金成分が多いので、 他と違って赤っぽい火花になります。

⑥は、ほとんど火花が飛びません。

現実的にいうと、最初のうちは、1つだけの鋼種を見てそれの鋼種名を判別するのは大変難しく、鋼種の特定ができるようになるには大変です。

しかし、とりあえず、②つを比べてみることや、「鋼材として使えるかどうか」という判断や「これとこれは違う」と判定するのは比較的簡単ですので、少しの慣れで、だれにでもできます。グラインダーがあれば是非トライしてみてください。

火花試験についての内容は以上になります。

蛍光X線分析計

写真協力:第一鋼業(株)

写真協力:第一鋼業(株)

近年は、この写真のような、蛍光X線を利用した分析計を用いて鋼種判別をするケースが増えているということを紹介しましたが、写真のような操作で、15秒程度で推定鋼種と化学成分が画面表示されるようになっています。

取り扱いも簡単で、安全対策も施されており、保管場所を管理しておけば、資格がなくても誰でも使えるものです。(ただし、300万円程度するので、少し高価です)

もう少し機器が安価になれば、これによる判定が主流になっていくでしょう。

(X線を使用するための資格や免許は不要ですが、機器の届け出が必要です)

この装置にも一つだけ問題があって、分析できる元素に限りがあります。特に、鋼で重要な炭素量の分析ができません。しかしそれでも、測定できる範囲の元素の量から、ソフトウェアで鋼種を推定して表示してくれる優れものです。

やはり「お金をかければそれなりの成果がある」のですが、これよりも「早い」「安い」火花試験を、ぜひうまく使いこなしてほしいと思います。

↑このページの上へ

最終確認R6.4月