体心立方晶 (たいしんりっぽうしょう) [t01]

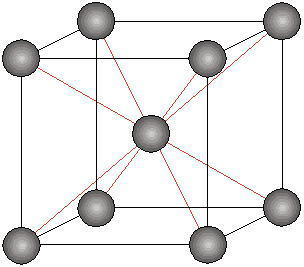

結晶構造の一つで、下図のように、立方体型の単位格子の各頂点と中心に原子が位置する結晶構造で、BCC と表記されている場合もあります。

模式的に、このような図で説明されることが多いようで、これは、1つの格子を取り出したもので、このようなセルが無数につながって鉄鋼を形作っています。

ここには9つの原子が描かれていますが、周りに隣接する格子が自身を含めると8つあるので、(8こx1/8)と中心の1つの計2個の原子で構成されています。

すなわち、この単位格子には「2つ」しか原子が含まれていないことになります。

熱処理説明では、この体心立方と併せて、「面心立方晶(例:オーステナイト)」と「体心正方晶(例:マルテンサイト)」がよく出てきます。

面心立方晶は六方細密充填構造と同様に、原子が最も詰まった状態の格子形状です。

原子の形状が同等(ずっと同じ状態で結晶がつながっている)だと考えたときの空間充填率は面心立方晶では0.74(隙間が26%)で、単位格子あたりに4つの原子を含むのですが、この体心立方晶の空間充填率は0.68(隙間が32%)とされています。(面心立方晶よりも隙間が多い)

PR鋼は、オーステナイトの状態では面心立方晶になっていますが、それを焼入れで急冷すると、体心正方のマルテンサイトになるのですが、オーステナイト状態からゆっくり冷やすと、この体心立方になる … というように熱処理の講習会などでは説明されます。

余談ですが、私は、マルテンサイトが硬いのは、元の体心立方になれなくてゆがんでしまって正方形になって内部のストレスがたまって「硬くななっている」 … と勝手に考えて覚えるようにしています。

もちろん、一般的な鋼材では、このように、同じように結晶格子が並んでいるのではなく、合金元素が鋼中に固溶している状態では、ここに示される黒丸の原子が、Fe(鉄)ばかりではなく、Cr(クロム)やその他の共有結合する元素と「置換」されたり、炭素や窒素などの小さな原子は、この格子の中に割り込む「侵入」などがあって強い鋼になる … ということでイメージしておくといいでしょう。

このように、鋼を強くすることを考えるためには、このような結晶構造を理解することが必要でしょうし、熱処理の講習会などでも、このような結晶模型の話が出てくるのですが、知識では覚えているものの、ほとんど目に見えないものなので理解しにくいかもしれません。

(来歴)R1.8 見直し R2.4 CSS変更 確認R7.4月