面心立方晶と鋼について [m13]

面心立方は結晶構造の一つで、 fcc と表現されている場合もあります。

鋼のオーステナイト組織がこの結晶構造になっています。

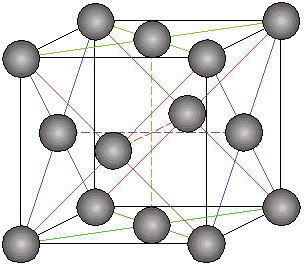

左は、黒丸部分に鉄Fe原子があるというイメージで、右は、1つの結晶単位(セル)に鉄原子が詰まっている様子を示していると考えるといいでしょう。

fcc とは、face-centered cubic のことで、面の真ん中に結晶がある立方体結晶という感じの意味です。

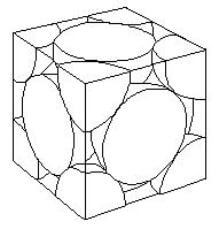

熱処理の説明で出てくるもので、重要なことは、右の図のように、面心立方晶の場合のセルに含まれる原子の数は、面にある1/2x4個と角にある1/8x8個の「4個分」のFeなどの元素で構成されているのに対して、鉄の常温での状態の体心立方晶では、セルに含まれる原子数は2個 ということを覚えておくといいでしょう。

焼入れ温度(高い温度状態)になった鋼(オーステナイト状態の鋼)は、この面心立方格子の状態になっています。 もちろん、鋼は、いろいろな元素が含まれるので、この図のようにすべての黒丸がFeであるとは限らずに、ほかのCrなどの合金元素の原子に代わる場合もあります。

そのオーステナイト状態の鋼を冷却すると下図のような体心立方晶(またはそれに近い)構造に変わります。

体心立方晶では、下図のように、この原子の数を数えると、中央の1つと、角の1/8x8個で合計「2個」になっていることがわかります。

この熱処理の加熱冷却での結晶構造の変化を「変態(へんたい)」といい、結晶構造が変わることでいろいろな性質が変わります。

これはFeという一つの元素で構成されるセルの話で、鉄鋼全体の結晶構造は、その一部が炭素に置き換わって、非常に硬くする性質を持ったり、Cr、Moなどの合金元素が鉄Fe に置き換わったり、窒素などの小さい元素がこの隙間に入り込んでくるなどで、様々な性質が決まってきます。

このほかに、加工硬化と呼ばれるものでは、結晶のずれが起こってますし、焼戻しなどによって周りの元素が凝集して新しい元素として周りに絡まってくる …… などもあって、実際に熱処理などで変化している状態を知ろうとすると複雑になってくるのですが、まずは、この面心立法晶と体心立方晶の2つの結晶構造を知ることが第1歩です。

(と言っても、そのあたりの様子が、電子顕微鏡などを使っても、見えるというものでもありませんが)

(来歴)R2.1 見直し R2.4 CSS変更 R7.8月見直し