熱処理での析出(せきしゅつ)ということば [s30]

ある組織や組成から何らかのものが出てくる現象を「析出」といいます。

熱処理では、製鋼時の溶鋼が鋳型などに鋳込んで凝固する際に、最初に炭化物などが生成される現象や、固溶体から異相の結晶が分離成長する現象などで使われる用語です。

鋼の例では、500℃程度の高温で焼戻しをすると硬さが増す 2次硬化 と呼ばれるものも微細な炭化物が組織上に出た来たことによるもので、これも、析出によるものとして説明されます。

これは、通常の鋼は焼戻し温度を上げていくと硬さが低下していきますが、高合金工具鋼などの高合金鋼では、約500℃以上の高温で焼戻ししたときに、硬さが上昇するので「二次硬化」や「二次硬さ」といいますが、これは、「2次炭化物」と呼ばれる、微細な炭化物が、素地組織に析出したことで硬さが上昇するものです。

その他では、時効硬化系ステンレス鋼 SUS630 のような低炭素鋼合金鋼は、オーステナイト状態にするために1000℃以上に加熱し、その後に急冷操作(これを溶体化処理といいます)などをすると、常温でもオーステナイト状態が維持されて、その状態では比較的軟らかくて、機械加工ができる硬さになっていますが、焼戻し処理(これを時効処理、時効硬化処理といいます)で 400℃程度以上 に温度を上げて再加熱すると、溶質成分から炭化物や窒化物が生成して(析出して) 硬さが上昇します。

これを時効硬化といいます。

つまり、析出現象は、鋼の強化機構の1つです。(こちらにも析出硬化の例があります)

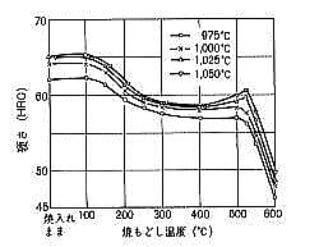

PRまた、下図のように、SKD11 を焼入れした後に、焼戻し温度を上げていくと温度とともに硬さは低下しますが、500℃付近以上の温度では硬さが上昇しています。 それは2次硬化と呼ばれます。

プロテリアル(旧:日立金属)さんのSLDの例

2次硬化は、焼入れによって素地に固溶した合金元素が温度によって凝集析出して、炭化物として析出した結果と説明されます。

(来歴)R2.2 見直し R2.4 CSS変更 R7.9月に見直し