焼入れ性 [y03]

焼入れ硬化しやすいことを表現する性能を「焼入れ性が良い」といいます。

ただしこれは、特に具体的な数値などの指標はなく、鋼を焼入れしたときに、表面硬さが高いことや硬化深度が深いかどうか … を表現する言い方といえる程度のものです。

焼入れ性の評価

(1)ジョミニ試験(焼入れ試験) (2)臨界直径による方法 (3)連続冷却変態曲線(CCT曲線)による方法 などが紹介されています。

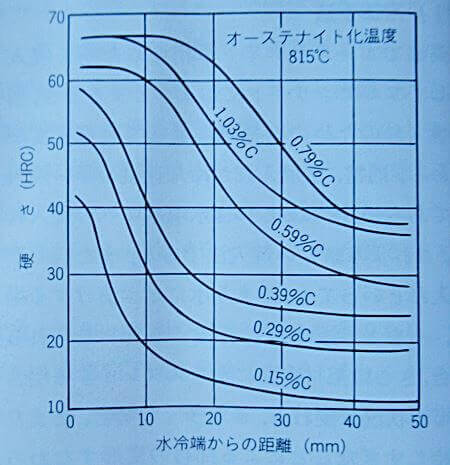

この図はNi-Mo鋼のジョミニ試験の例ですが、①表面部分の最高硬さは高いこと ②図の右側の硬さ低下が小さいこと … が「焼入れ性が良い」と評価されます。

この状態になる大きな要素は鋼材の化学成分によります。

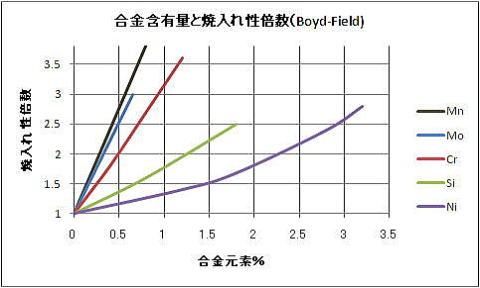

下のグラフの焼入れ性倍率を上げる合金元素の量が焼入れ性に関係します。

焼入れ性を増す元素としては上図のような元素があり、このうち特に、Mn・Mo・Crなどが焼入れ性を高める元素です。

もちろん、これらをたくさん加えると良いというものではなく、じん性、炭化物構成、機械的性質や熱処理時に問題などについて検討されて鋼種が決められています。

焼入れ性は一つの指標ですので、合金元素の多い焼入れ性のよい鋼が、焼入れ性の悪い水焼入れしないと硬くならない鋼よりも良い … ということも言えません。

例えば、日本刀のように中心部の硬さが自然に低くなっていることが切れ味が良くて折れない刃物になって、西洋の刀にはない良いところがあるのですから、目的に合った鋼種を用いて工具などを作るという見方。考え方をすることも大切です。

焼入れ性を示すデータも少ない

熱処理をする場合で最も知りたい情報は、ある鋼種の品物を焼入れして、どのくらいの硬さにできるのか、また、その硬さの状態はどのようになっているのか … ということですが、残念ながら、それに応えるためのデータはほとんどありません。

使えるデータでは、低合金鋼ではUカーブ(断面硬さ)やジョミニ試験結果などがありますが、それも、多くの鋼種でのデータがそろっていませんし、そのデータから品物の状態を推測するのも簡単ではありません。

私もそうですが、熱処理に従事している人は、たくさんの事例を経験して、「この鋼種で、このような焼入れをすれば**の硬さになる・・・」という数字が頭に入っています。

それを図表などで表示をするのは難しいし、少しの条件が変わると変化するので、科学的ではありませんから、その方法なども紙面が限られるので割愛しますが、一般に利用できる数値は、試験片を用いた鋼種ごとの熱処理データや基礎的な試験による線図などから推測することもできます。

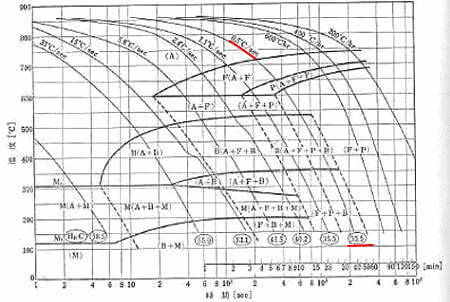

たとえば下図は、CCT曲線といわれるもので、いろいろな冷却速度で冷却した時の組織やその硬さがわかる図ですが、すべての鋼種のデータはありませんが、よく似た成分のものから推測することでそれが利用できます。

SCM440の例

SCM440の例

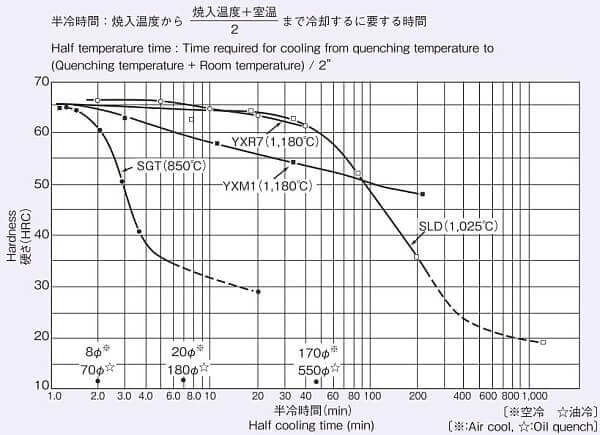

高合金鋼など工具鋼では小さい品物では標準熱処理試験結果などのカタログデータで推測できますし、大きな品物になると、プロテリアル(旧:日立金属)の「半冷曲線」などで推測することができます。

これらを用いて、どれくらい精度よい推測ができるかは別ですが、例えば、必要な硬さは、十分な焼入れ硬さ(焼戻し前の硬さ)が確保されておれば、焼戻しで調節できますので、焼入れ硬さの推測ができる図表の見方がわかれば、かなりの情報源になります。

(来歴)R2.2 見直し R2.4 CSS変更 確認R7.4月