ステンレス鋼はさびない鋼ではなくさびにくい鋼 [s26]

一般に「ステンレス」というと、ステンレス鋼(ステンレススチール)のことをいいます。

古くは、不銹鋼(ふしゅうこう=錆びない鋼)と呼ばれていました。

英語では STAINLESS STEEL です。

錆びないのではなく、さびにくい鋼

ステンレス鋼はCrやNiなどの耐食性の高い合金元素をたくさん含んでいるうえに、鋼の表面に薄い不働態(不動態)が生じることで、内部へのサビの進行が少ないので、「さびにくい」状態が長く続くという特性があります。

つまり、錆びないということではなく、通常の軟鋼のように、戸外で放置すると赤錆が出やすい普通の鋼と比べると、ステンレス鋼は金属光沢が長く保たれる「錆びにくい鋼」です。

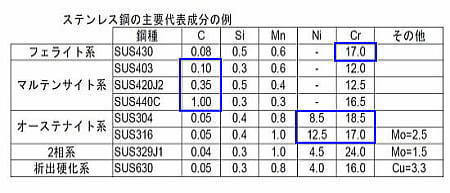

耐熱、耐酸化性、耐薬品性などの特徴あり、現在は、フェライト系、オーステナイト系、マルテンサイト系、析出硬化型、2相系などと呼ばれるものがあります。

JISの鋼種記号は SUS*** と表されています。 たとえば、SUS304は「サス サンマルヨン」と呼称されることも多いようです。

「さびにくさ」とは、耐食性、耐酸化性、耐熱性、耐化学薬品性などについて減量などの数値で評価されています。

PRわかりにくいし覚えにくいステンレス鋼種の名前

ステンレス鋼の種類(鋼種)や用途は多岐にわたっており、JISの鋼種名は主にアメリカの規格の鋼種名(鋼種番号)をそのまま転用していることもあって、鋼種名の番号の統一性もないのでわかりにくいくなっているといえます。

よく使われていいるのですが、記号のような名前は覚えにくいので、ここではまず、大まかな特徴を知っておいて、鋼種名が必要になったときに一つずつ覚えていくといいでしょう。

よく使われる鋼種としては、(1)SUS430 に代表される、安価で台所の流し台のシンクに使われるCrによる耐食性を生かした「フェライト系ステンレス」 (2)SUS304 に代表される、CrやNiなどの合金量の多い、常磁性で耐食性に優れる「オーステナイト系ステンレス」 (3)SUS440C に代表される、Cの含有量が高くて焼入れして硬化する「マルテンサイト系ステンレス」などがあります。(こちらに参考ページあり)

このSUS304は18-8ステンレスと呼ばれ、18%Cr、8%Niを含むポピュラーな常磁性で磁石につかないステンレス鋼です。

上にあげた他に「2相系ステンレス」や「析出系ステンレス」と呼ばれるものもあり、5系統に分類される場合もありますが、上の、フェライト系、オーステナイト系、マルテンサイト系 という言葉は覚えておくと、随所に出てきますので役に立ちます。

ステンレス鋼の鋼種番号と「~系」はまとまって統一されていないうえに鋼種も多いので、非常にわかりにくくなっていますが、今さらどうすることもできない感じですね。

ステンレス鋼は含まれる合金元素の量が多く、普通鋼よりも高価です。

その中でも、耐食性の高いオーステナイト系ステンレスは合金元素の量が多く、価格も高額です。

過去には、ステンレスの種類を区別するのに「磁石に引っ付くか引っ付かないか」で判断されていたのですが、オーステナイト系のステンレスは「常磁性」で、その他の多くは強磁性で磁石に引き付けられます。 非磁性ではないことに注意しましょう。

この選別は、流し台などに使われる比較的安価なフェライト系(強磁性:磁石につきます)ステンレス鋼と、CrやNiなどの合金成分が多いオーステナイト系(常磁性)ステンレス鋼を見分けることに利用されていましたが、現在では使われているステンレス鋼の種類も増えて、磁石で鋼種を見分けることも難しくなりました。

ステンレス鋼の熱処理では、オーステナイト系では、溶体化処理(固溶化処理)が行われ、マルテンサイト系は焼入れ・焼戻しが、析出硬化系は溶体化+時効処理など、それぞれ特徴のある熱処理が行われます。

→ステンレス鋼について、こちらに、少し詳しく紹介しています。

(来歴)R2.2 見直し R2.4 CSS変更 R7.9月に見直し