細粒鋼と粗粒鋼 [s02]

一般的には、結晶粒が小さい細粒鋼が強度やじん性などの機械的性質が優れます。

細粒鋼とは、オーステナイト結晶粒度が5以上(例えば8など)のものを、また、それ以上の粒度の鋼を「粗粒鋼(そりゅうこう)」と区別します。

今日の鋼の製造品質は非常に向上しているので、通常の工程で製造された鋼製品の結晶粒度が極端に粗粒であるということはありませんが、ただ、工具鋼などでは、結晶粒度が小さいほうが強度などの面で優れていることで、「粒度番号5」で細粒という評価では不満足と考える人もいますが、大きな鋼塊(あるいは大きな品物)では鍛錬の利きが悪いのは仕方ないことなどもあるので、一般的な考え方として考えておくのがいいでしょう。

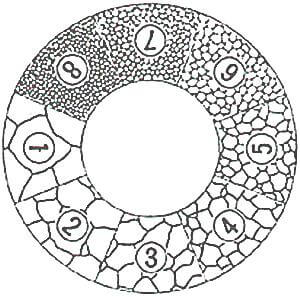

粒度見本の例(実際の大きさと異なります)

工具鋼など高品質を要求される鋼では、焼入れ後のオーステナイト結晶粒度が7以上が望ましいとされています。

そのために、熱処理では、加熱時に結晶粒の増大は避けるために、必要以上に焼入れ温度を高くしないことが重要です。

しかし、そうは言っても、品物が大きいと、高温での保持時間が長くなることで、ある程度、結晶粒が増大するのはしかたがありません。

高性能な鋼になるように、工具鋼メーカーでも、鍛造と焼なまし工程を厳密に管理して、細粒で高品質の鋼を供給しているのですが、メーカーから出荷された後の工程、例えば、再鍛造する場合や熱処理時(焼入れ時)をする場合の温度管理が悪ければ、結晶粒が粗大化して、機械的性質が劣化するので、注意しなければなりません。

熱処理で結晶粒の増大は、焼入れ温度を高くしすぎることで生じる場合が多いので、焼入れ工程の管理は重要です。

焼なましで細粒化する … はまやかし

熱処理では「焼なまし」をすることで結晶粒の大きさが改善されると書かれている書物もあります。

しかしそれは、焼なましをする時に、変態温度付近で亜結晶粒界から新しい細粒の結晶が生まれることで、見かけの結晶粒が小さくなったように錯覚するのですが、焼入れ加熱で、一度大きくなってしまった結晶は小さくなるのではありません。

もとの大きな結晶の間に小さな結晶ができて、それが混粒となって、見かけの大きさが小さく見えるようになっただけですので、根本的には改善したことにはなりません。

また、焼入れにおいて、しばしば、高い硬さを得るために、高めの温度で焼入れすることで対応する方法が取られることがあります。

結晶粒が大きいほうが焼入れ硬化しやすいのですが、しかし、これも同様に、焼入れ硬さが確保されたとしても、衝撃値などが低下するので、その考え方の全部が正しいとは言えません。

つまり、結晶粒が粗大化することの弊害のほうが大きい場合もあるので注意が必要です。

結晶粒の大きさは、オーステナイト結晶粒度の検査をするのですが、焼戻しをしてしまうと結晶粒界が見えにくくなるものが多いために、通常は焼入れの状態で検査をする必要があります。

それもあって、焼戻し後の製品を検査しても、結晶粒の状況を把握しにくいということも多いのです。

焼入れ状態の鋼の顕微鏡観察する場合は、腐食がされにくいので、王水などの強酸を使って腐食します。

(来歴)R2.2 見直し R2.4 CSS変更 最終確認R6.1月