鋼の凝着摩耗と摩耗試験評価について [k28]

鋼の摩耗形態を表現するときに、金属間すべり面などで生じる一般的な摩耗形態の凝着摩耗と、鋼の表面を土砂のような硬いものが削りとる土砂摩耗について、鋼種に関する耐摩耗性を説明される場合が多いようです。

この凝着摩耗(Adhesive Wear)は、2つの物質が接触する微小部分が溶着(凝着)して、その凝着部分がせん断力によって剥がれ落ちることで減量してい金属間の摩擦での摩耗を言います。

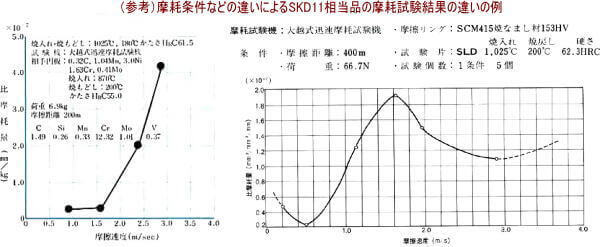

摩耗試験で耐摩耗性を評価をしようとすると、鋼種・接触圧力・摩擦速度・摩擦距離・潤滑などの要因が摩耗減量に関係しますので、多くの因子が影響しないような条件で試験をする必要があるのですが、これもあって、公表されている摩耗量などのデータもそんなに多くない状況です。

凝着摩耗に対比されるもう一つの「土砂摩耗(Abrasive Wear)」は、土砂やサンドペーパーでこするような摩耗で、プロテリアルさんの公表されているデータを見ると、凝着摩耗については大越式迅速摩耗試験機が、土砂摩耗については、西原式摩耗試験機によるデータが多いようです。

同じ試験機を使っても、試験方法や条件を同じにするのは大変なことで、条件で簡単に結果が変化するために、試験経験や実績が必要になる厄介な試験といえます。

熱処理した工具鋼鋼材の評価では、JISはもちろん、統一的な摩耗評価方法がない状況ですので、私自身も、大越式試験機を使って、既存のプロテリアルさんの試験条件に合わせて、よく試験をしていたのですが、それでも、既存のデータの試験片(試料)を加えておいて、同一条件でそれも併せて毎回試験をして、鋼種や熱処理の評価をしていましたから、試験条件をそろえるということは難しいものでした。

PR大越式迅速摩耗試験機での試験は、回転する軟鋼(S-C材の焼ならし品など)円盤の外周部を熱処理をした板状の試験片に押し付けて、そのくぼみ量から摩耗減量を測定するものです。

試験は、鋼(摩擦材)と鋼(試験片)を一定距離を摩擦させて、試験片の摩耗減量を測るのですが、この試験機では摩擦荷重、摩擦速度、摩擦距離が段階的にギヤーを変えることで可変できるようになっていて、比較的短時間で評価できるという利点があって、摩耗数値を出すまでが比較的簡単なこともあって、いくつかの工具鋼メーカーが採用してきているようです。

もちろん、どのような摩耗試験でも長短所はあるのですが、この大越式試験機は、低速から高速の摩擦が簡単にできますから、何かの結果を出したい場合は便利な試験機でしょう。

ただ、試験をやってみると、摩擦条件によっては、発熱や摩耗粉の影響が加わって、摩耗形態が全く変わってしまうなど、目的に合った鋼種の比較ができる条件を見つけることなどの予備的なことまで考えると、簡単な試験とは言えません。

これもあって、私が摩耗試験をする場合には、単独の鋼種について単独試験するのではなく、同時にいろいろな鋼種を比較試験してその差異を見るようにするなどで客観的な優劣比較をする試験だと割り切っていたほど厄介で、単発的に試験をして評価ができるというものではない感じです。

(来歴)R1.8 見直し R2.4 CSS変更 R7.8月見直し