吸収エネルギーと熱処理での衝撃値について [k24]

試験片に力を加えて試験片が破断するときに、失われたエネルギーを測定することで衝撃に対する緩衝性を衝撃吸収力として材料の特性の一つとして評価しています。

シャルピー衝撃値などのように、動的な力で試験片を破断するときに費やされた力の大きさをシャルピー衝撃値といい、シャルピー値の単位は、J/cm2 で、面積当たりの力の大きさを測定します。

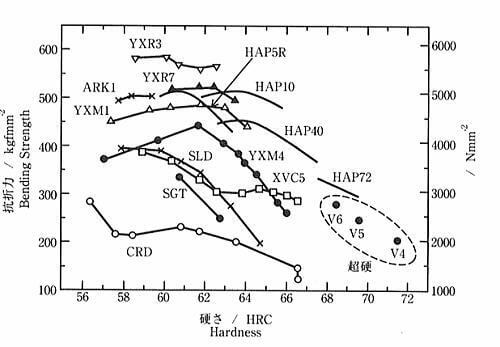

また、比較的ゆっくりと荷重を負荷する「抗折試験」も、単位が N/mm2 で表すように、破壊時に失われたエネルギー(これを吸収エネルギーといいます)の大きさを測定しています。

いずれもこの試験値の大きさで「耐衝撃性」を評価されます。

言い換えると、「耐衝撃性が高い=強靭性(じん性)が大きい」といいう評価になります。

JISでは衝撃値を求める試験方法として、シャルピー試験やアイゾット試験などが規定されていますが、これらは「破壊時の靭性」を測定しているので破壊靭性という言い方をします。

つまり、試験片を破断するときに失われたエネルギーを測定しており、破断しにくいと「じん性が高い」ということになります。

熱処理品の評価では、アイゾットよりもシャルピー衝撃試験をすることが多いようです。

構造用鋼ではシャルピーの3号試験片での試験が多く、通常は常温(20℃±15℃:JIS Z 8703)での試験値を用います。

ただ、鋼種によっては、 低温脆性の影響 がでて、試験温度が低いと衝撃値が低くなる場合があるので、特に試験温度の指定がなければ、20℃以下の低い温度での試験は避けた方が無難です。

工具鋼などで、高い硬さの衝撃値試験をすることもあります。

この場合は、熱処理条件の影響だけでなく、試験片の加工精度などの影響もあって試験値がばらつきやすく、その評価も難しくなります。 例えば、3本の試験をした平均値でじん性値を評価するのですが、かなり数値のばらつきが出るなど、衝撃試験の難しさや問題点はたくさんあります。

調質した「構造用鋼」などでは、JIS3号試験片での試験が多いのですが、この場合は、そんなに硬さが高くない試験ですが、数本で試験をすると、測定値のばらつきが大きい場合が多く、通常は、複数個の試験片の平均値をとるケースが多いようです。

【10Rシャルピー値】とは

工具鋼などで、50HRC以上の高い硬さの状態の衝撃値を知るためにもシャルピー衝撃試験が行われます。

この時、JIS3号試験片のような2mmUノッチ(2みりゆーのっち)の試験片を用いると、シャルピー値が1以下というような、非常に小さくなり、また、同じ試験をしても数値のばらつきが大きくなるので、現在は、プロテリアル(旧:日立金属)さんが古くから行っていた特殊なノッチ形状が使われます。(JISの規定はありません)

これは高硬さの工具鋼などの試験に用いる10Rシャルピー試験片で、プロテリアル(旧:日立金属)さんの指導を受けて、同社の試験で古くから使っているものです。

これによると、2mmUノッチのものより、約4倍程度のシャルピー値になるので、数字が大きいために、他鋼種との比較がしやすくなりますし、測定値のばらつきが2mmUノッチの試験片よりも少ないという利点があります。

この試験片形状はJISにはありませんし、その他のノッチでの試験値との互換性や換算による評価はできません。 また、(いずれの方法でも同じですが) 高硬度材の試験をするには、加工を含めた試験費用も高価になる短所はあっても、プロテリアルさんのデータも多いので、他の特殊鋼メーカーさんでも、この試験形状による試験で比較することが増えているようです。

そうはいっても、これを用いるとうまくいくか … というと、そうではありません。

高い硬さの試験(例えば55-60HRCなど)では非常に結果がばらつきます。 本来は、高硬度の衝撃試験自体が難しい試験で、それもあって、プロテリアル(旧:日立金属)さんでは、58HRCを超える硬さのシャルピー値は10Rノッチの試験片でも小さい値になり、結果の信頼性も低くなるので、シャルピー試験ではなく、抗折試験をつかってじん性の評価をされている場合も多いようです。

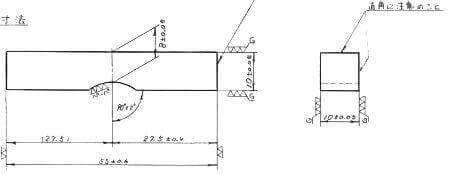

もちろん、この抗折試験もやはり特殊で、やはり、独自の試験片形状での試験が行われています。

プロテリアル(旧:日立金属)さんではφ5x支点間50mm の試験片を用いて、試験片が折れたときの荷重(抗折力)と曲がり(たわみ)の積を「吸収エネルギー」としてじん性の大きさを評価されています。

プロテリアルさんの抗折試験値の例

(来歴)H30.11 文章見直し R2.4CSS変更 R7.8月見直し