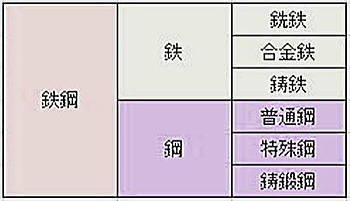

「鉄Fe」は「鋼(はがね)」を作る元になるものです。 そして、JISでいう「特殊鋼」の「鋼」は、普通鋼(SS400など)や鋳・鍛鋼ではないものが「特殊鋼」に分類されます。

普通鋼は、このHPで説明するような熱処理は、応力除去の目的で行うもの以外は、ほとんど関係しません。

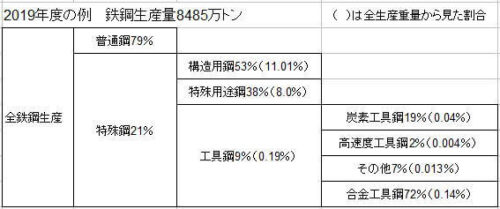

「鋼」の製造割合は、統計的には、普通鋼が全体量の約8割をしめています。

日本での粗鋼の生産量は毎年1億トン弱で推移しており、この割合も年度が替わっても大きく変わっていません。

生産量の8割は鋼板や構造用の普通鋼です

普通鋼のほとんどは、橋梁鉄骨や軟鋼板などの用途で出荷されるもので、機械加工や溶接加工をして、建造物や機械などの用途で使われます。

つまり、この普通鋼は、このHPで取り上げている焼入焼戻しなどの熱処理にほとんど関係しない鋼で、残りの2割程度の「特殊鋼」が、このHPにある熱処理の対象になる鋼です。

また、鋳鍛鋼の製造割合は1%以下です。

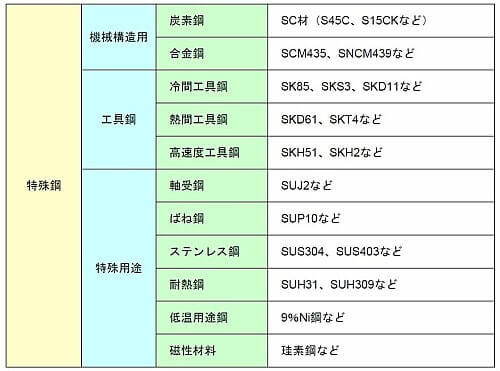

特殊鋼の分類の内訳

一番右側はJ、ISの鋼種名の一部です。 これ以外にもたくさんの鋼種があります。

工具鋼の鋼種名の多くは、JIS名ではなくて、メーカーが独自の鋼種名をつけています。

また、非常に多くの鋼種が製造されていますが、個々の鋼種名の年間生産量は微々たるものも多い状況です。

その特殊鋼の生産量は全量に対して2割の、2000万トンの特殊鋼が製造されていますが、その約半量がS40CやSCM435などの機械構造用鋼です。

そして、金型部品などに使われる工具鋼は全体の約0.2%(20万トン)ですし、切削工具用に使われる高速度鋼(ハイスと呼ばれています)は全体量の0.004%(4000トン)という年間の数字です。

しかし、そのような全体から見ると少量の工具鋼ですが、工具などを作るためには、目的にあった鋼種を選定することやその熱処理は非常に重要です。