低温焼なまし(ていおんやきなまし) [t14]

A1変態点(炭素鋼で約730℃程度)以下で加熱する焼なましを総称して「低温焼きなまし」といいます。

処理の目的は、鋼の軟化には「軟化焼なまし」が、応力除去には「応力除去焼なまし」 を行います。

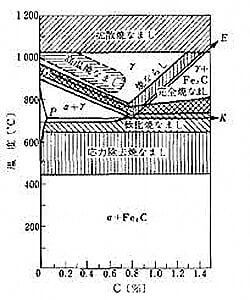

これはWEBから引用した図ですが、炭素量と目的に応じて様々な焼なましが行われます。

一般的な低温焼なましの目的は、軟化、応力除去、均質化などのために行なわれます。

焼なまし温度では、図のP-KのA1変態点と呼ばれる温度の上か下かで処理の方法が変わり、A1点以下の温度で行うものが低温焼きなましです。

PRA1点より上の温度にあげると、オーステナイト化して結晶構造が変わりますので、例えば鋼を柔らかくする「完全焼きなまし」では、炉冷するなどで冷却をゆっくりする必要があります。

低温焼きなましでは炉冷ではなく、通常は空冷します。

もちろん、その温度以下の低温焼なましでも、曲がりを発生しないために、ゆっくり冷やすほどいいのですが、通常は空気中に放冷する作業をします。

変態点以下の温度での焼なましが「低温焼なまし」ですが、A1変態点に近づくように、温度が高いほど軟化しますので、硬さを勘案しながら焼なまし温度を決めて応力除去や軟化をすることができます。

できるだけ高い温度のほうが軟化の効果が大きいのはいうまでもありません。

しかし、調質品などで曲がり矯正をしたときの応力除去などでは、焼戻し温度以上にすると、硬さ低下などが起きるので、焼戻し温度に合わせた低温焼なましもしばしば行われます。

このように、目的によって焼きなまし温度を変える必要があるので、目的をはっきり示して処理条件を決めることが大切です。

オーステナイト系のステンレス鋼などの低温焼なましでは、400℃以上になると鋭敏化といって耐食性が下がることが多いので、(ここには書かれていませんが) 溶接品などでは、ピーク応力の除去のための300℃以下での応力除去処理なども行われます。

(来歴)R2.2 見直し R2.4 CSS変更 確認R7.4月