鋼を300℃付近で加熱すると、引張強さなどの増加と伸び・絞りなどの値が低下して脆くなる現象を青熱脆性といいます。

一般的な対策では、焼戻しなどの加熱で、この温度範囲を避ける、または、この温度域を急冷するのが良いとされています。

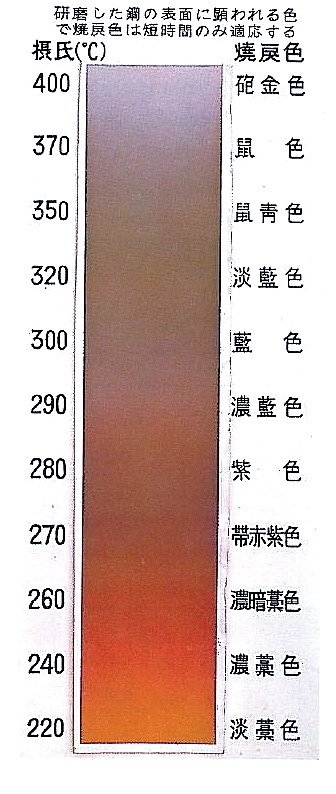

青熱とは、磨いた鋼を300℃程度に加熱する時にみられる青色の焼戻し色です。

この脆性が現れるのは250℃~350℃程度であるので、このような呼び方をされます。(下の「焼戻し色」を参照ください)

鋼をこの温度に加熱すると、じん性値の低下などが生じる場合があるといいます。

そのために、構造用鋼ではこの温度を避けるか、急冷するなどでこの温度範囲に停滞しないことを求められます。

工具鋼などについては、特にこれについて言及されることはありません。

これは、工具鋼をこの温度域で焼戻しした硬さで使うことが少ないことや、急冷することで、変形や割れを懸念するなどがあるため … などが考えられます。

そして、さらに、特にそれがわかるデータも開示されていません。

【参考】焼戻し色

これは、プロテリアル(旧:日立金属)さんの「鉄鋼の焼戻し色の資料です。

私感ですが、焼戻し脆性は考えなくていい

【これ以降は、個人的な考え方です。一般的に説明されている内容とは異なるので、参考程度に読み流していただくと良いでしょう】

私は、特に熱処理的に、この焼戻し脆性に対する配慮は必要ないと考えています。

また、近年は、この言葉を聞くこともありません。

教科書的には、構造用鋼などでは「焼戻し脆性対策」として、焼戻しではこの温度域を避け、焼戻し後も、JISに定められた鋼種では、水冷などで早く冷却するという操作が奨励されています。

しかし、私の記憶では、2000年頃から以降は、脱ガスや連続鋳造などで、製鋼技術が進歩しており、昭和年代とは比べ物にならないほど鋼材の品位が向上しましたので、どうもこの「焼戻し脆性」は、古い時代の鋼材品質の悪さによるものだと考えています。

ただ、脆性の原因と考えられる元素や介在物の量や偏析の程度は著しく改良されたのですが、その頃はすでに、構造用鋼の熱処理研究も下火で、昭和年代の鋼のように、この焼戻しにおける脆性があるのかどうかや、それによってじん性低下などの問題がどの程度あるのか … などのデータも作られないで、曖昧のまま、古い考え方だけが今でも残っているものだ … と考えています。

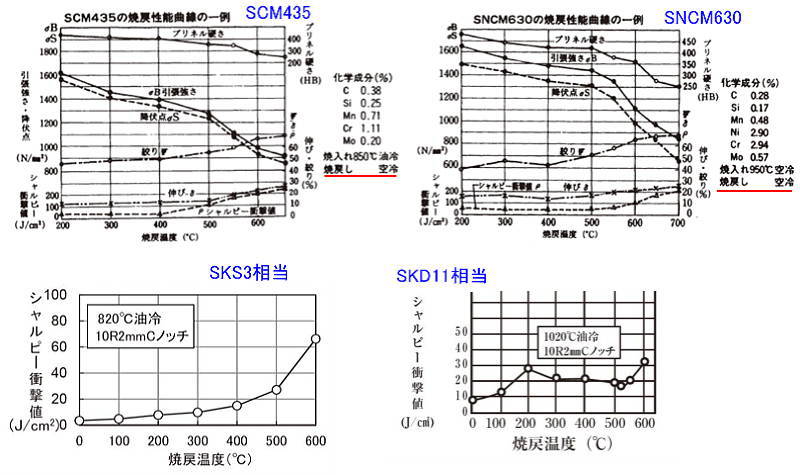

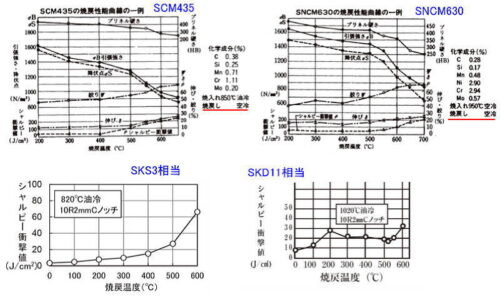

比較的新しいと思われる資料をみても、特に顕著な焼戻し脆性による衝撃値の低下があるのかどうかもわかりません。

これは、山陽特殊製鋼さんの技術資料からの引用図ですが、SKD11では、300℃以上で、衝撃値が低下していますが、これは、残留オーステナイトが関係する衝撃値の低下でしょう。

また、品物を使用する硬さから考えると、300~500℃の焼戻しをすることは稀なので、トータル的に考えると、焼戻し脆性については「気にしなくていい」という感じを持っています。

これらから、私としては、この「青熱脆性」という言葉は用語集などから削除してもいいものと思っているのですが、熱処理用語としては残っているので、上の「用語の意味」だけを知っている程度にとどめておくだけでいいと思います。