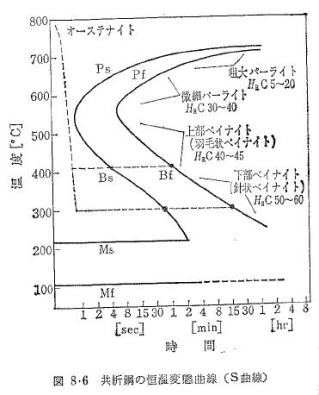

S曲線・TTT曲線は変態を示す図 [s09]

時間-温度と変態の様子を表す図で、TTT曲線、等温変態曲線、恒温変態曲線、S曲線ともいいます。

通常は、S曲線(えすきょくせん)と言われることが多いようです。

図では、鋼を高温のオーステナイト状態から常温まで冷却する間のある温度に等温保持すると、鋼は時間が経過すると パーライト、ソルバイト、ベイナイトなどに変態します。

そのときの保持した温度で変態する開始時間と終了時間を結んで作成された図がこの時間-温度変態図です。

下図のように、その形が「S」のようになっているためにS曲線とよばれます。

この図は約0.8%Cの共析鋼の時間-温度変態図(S曲線)で、550℃付近で左に張り出した部分をパーライトノーズといいます。

鋼の化学成分によって、Sの状態や変化する組織は異なります。 この図では、例えば、600℃で等温保持すると、数秒でパーライトへの変態が始まり、10数秒ですべての変態が完了し、硬さが30HRC以上の微細なパーライト組織になることがわかります。

同様に、300℃で等温保持すると、約1分程度でベイナイト変態が始まり、15分ほどで、硬さは50HRC以上になることが示されています。

この図のポイントは、等温保持する温度がパーライトノーズの上下で組織が変わる点で、一般的には、『焼入れ温度から冷却するときに、パーライトノーズにかからないように素早く冷却して硬化させる』という必要性を説明するときに使われます。

この図は、「等温変態または恒温変態」させたときの図ですが、しばしば、このような「焼入れ焼戻し」における説明のために用いられています。

さらに、上図は熱処理の説明用に使われる特殊な図です

S曲線は、ある温度に一定時間おいた時の恒温変態組織を示すものなので、上図にあるような冷却中の経過や出現する組織や、常温になったときの硬さなどはS曲線に加えられることもないので、実はこの上図は、焼入れと変態を分かりやすくするための図なのです。

通常の焼入れでは、上図の800℃から続く点線のように、油冷や水冷などでMsと書かれているマルテンサイト変態をさせて硬い鋼を得る熱処理(焼入れ)をしますが、図のように、Ms温度より高い温度で保持すると、マルテンサイトとは異なったパーライトやベーナイト組織の鋼になることが説明されています。

この中で、パーライトノーズ以下の温度で保持して恒温変態させると、強靭な鋼になるのですが、これが オーステンパー という熱処理方法です。

焼入れ冷却の過程で、パーライトノーズ以下の温度に保持するのがポイントで、それ以上の高い温度では、パーライトという柔らかい組織が出てきます。

また、焼入れ性の高い鋼種では、パーライトノーズが長時間側(右側)によっているので、ダイス鋼や高速度鋼などでは、恒温変態させるために長時間が必要になるので、オーステンパーに適した鋼は①焼入れ時にパーライトノーズにかからない ②数分程度で恒温変態が完了する というような鋼が選ばれます。

その条件を決めるには、この時間―温度変態を使って温度と保持時間を考えて処理条件を決めます。

上図のような、S曲線に冷却線を追加して書き入れた図は、しばしば、熱処理の説明のために用いられます。それは、

①焼入れ時に柔らかいパーライトを析出させない冷却

②恒温保持温度によって組織が変化すること

などを理解するための図として用いられます。

しかし、本来は、S曲線は恒温変態図(高温で変態させたときの状態を表した図)ですので、単に、温度と時間における組織の状態を示しているだけで、上図のような、冷却中の温度変化を表していないということを頭に入れておきましょう。

ただ、現実の熱処理では「硬さ」「組織」の状態がどのようになるのかを知りたい場合が多いので、本来のS曲線を使う説明では無理があるので、多くは、冷却過程を加えた上図のような図を用いて説明をされることが多いようです。

冷却過程の違いがわかる図には、連続冷却変態曲線(CCT曲線)や焼入れ性に関する曲線(ジョミニ曲線、U曲線、半冷曲線)などがあり、これらのほうが実際的だと思うのですが、熱処理の説明では、ほとんど、このS曲線を用いて説明されることが多いようです。

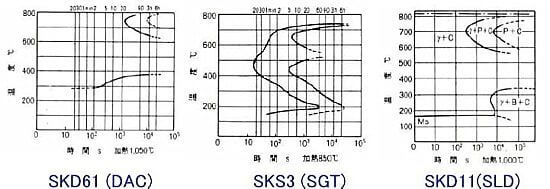

この形がSの字のようになっているのでS曲線と呼ばれているのですが、焼入れ性のいい高合金鋼では恒温に保持しても長時間かけても変態しないものもあったり、S字状にならないものも多いですが、これらもS曲線と呼びます。

下は、プロテリアル(旧:日立金属)さんのハンドブックから引用した、S字状になっていないS曲線の例です。

(来歴)R2.2 見直し R2.4 CSS変更 R7.9月に見直し