臨界直径(りんかいちょっけい) [r03]

いろいろな冷却液を用いて丸棒を焼き入れたとき、その中心まで焼きが入った時の直径を臨界直径(Dcと表示します)といいます。

また、焼が入ったかどうかの基準では、焼入れした丸棒の中心部が50%マルテンサイトになるときの直径(D0:ディーゼロ)で表して、それを臨界直径といいます。

焼入れ冷却速度が無限大の場合(すなわち、焼入れした瞬間に水溶液の温度まで下がる状態)は、理想臨界直径Dで表現します。

以上が言葉の意味です。 しkし、近年は、熱処理用語として残っていますが、聞くことはほとんどありませんし、私自身、これらの利用方法もよくわかりません。

有効直径という言葉もあります

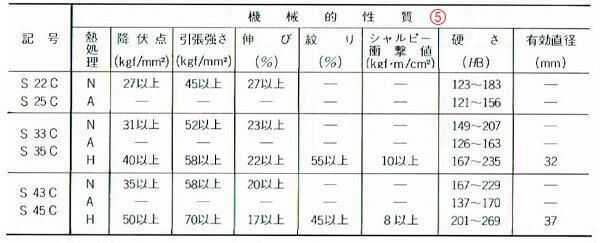

構造用鋼の調質に関連するデータで、機械的性質を確保できる丸棒の最大径として「有効直径」が示されています。

この表は過去にはJISの補足資料に掲載されていましたが、現在はJISハンドブックなどにも掲載されていません。

この「有効直径]の意味は、「この数字以下の棒径の品物に適用する」ということですが、詳しくは、よくわからないない数字です。

現在使われている熱処理関連の図表の多くは、昭和年代に作られたものです。 そのために、データはあっても、使うことがないものも多くなってきており、私自身も、この「臨界直径」は、使うことがなくなった言葉です。

それらもあって、以下は、付け足しの説明ですので、興味あれば読んでみてください。

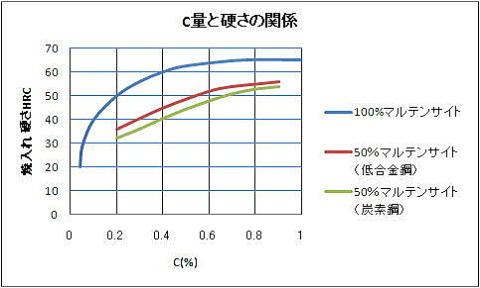

焼入れ性の低い材料では、この上図のように、理想冷却における炭素量と硬さの関係があリます。

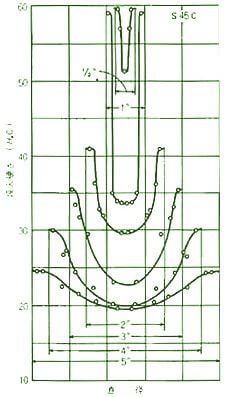

焼入れ性の低い構造用鋼などでは、当然、品物が大きくなると、硬さが低下します。

その低下程度は、「50%マルテンサイト時の硬さ」が示されているので、マルテンサイト量が半分になると、この程度の硬さになりますよ・・・という推定の役立つ数字です。

しかし、それが、棒径のどの位置に対応するのかはわかりませんから、使いにくいものです。

それを補うものでは、臨界直径から類推する、ジョミニ試験などの焼入れ性試験から推定する、CCT曲線などから推定する・・・などの方法から、鋼材内部の硬さの推定はできる・・・と説明されます。

しかしそれでも、現実的には、鋼材の結晶粒度や成分のばらつきなどの材料的なものが加わるので、実際に使うとすると、簡単ではありません。

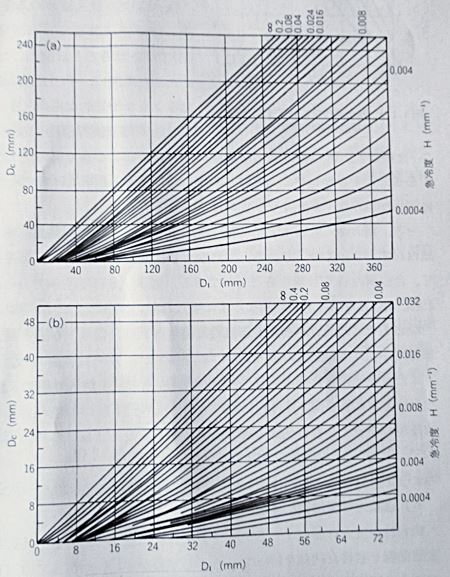

別の考え方に、冷却液の冷却能(急冷度H)が決まると、質量効果の程度(焼きの入りやすさ)がわかる・・・という説明もされてきました。

これは、急冷度による臨界直径の変化を示しているのですが、私自身、イメージ的には理解できるものの、やはり、これを硬さに関連させるのは大変です。

ともかく、「こんなものがある・・・」という程度に見ておいていただくといいのですが、この「臨界直径」という言葉は、言葉自体は生きているようですが、現実的でないからか、熱処理現場でもほとんど聞かれなくなっています。

つまり、熱処理現場では、標準化されていない品物の熱処理依頼があれば、ともかく焼入れした場合に、要求される「表面硬さ」が出るか出ないか・・・が重要で、内部の硬さについては、断面を測定が困難なことから、特に、構造用鋼などの焼入れ性の低い鋼では、中心硬さの話題が出てくることはほとんどないのが現状です。

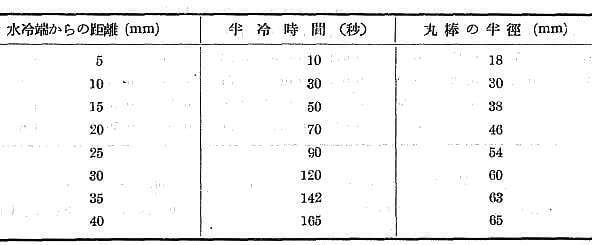

過去には、実用化についての模索からか、これらとは別の古いデータですが、北海道大学のHPに下のように、「半冷時間」の考え方を利用するデータがありました。

これは、CCT曲線でのパーライトノーズを切ればマルテンサイト以外の組織になるまでの時間的余裕があるので、「半冷時間(焼入れ温度と室温の中間温度まで冷却するまでの時間)」と硬さの関係がジョミニ試験と対応できる・・・という考え方のもので、つまり、「同じ冷却速度で焼入れすると同一硬さになる」ということを前提にして、ジョミニ試験の水冷端からの距離と半冷時間、丸棒の半径などとの関係がわかる・・・というものです。

しかし、現在はその他のデータも見当たらないので、実用にはなりませんが、プロテリアル(旧:日立金属)(株)さんでは、焼き入れ性の良い工具鋼の大きなサイズの中心硬さの推定にこの考えを導入されています。 ・・・・・。興味ある方は、「半冷時間」の記事などをご覧ください。

このように、昔の人はすごい研究をしていたと感心させられるのですが、逆に言えば、当時は、こういう内容が求められていた時代だったのかもしれません。

しかし、このような内容や数値も、利用できなければ無用の長物ですし、これらが検討された頃と、現在では、かなり必要な情報値は変わっている感じがします。

私が現役だった昭和年代末期に、「机上熱処理」という考え方があって、現在のコンピュータシミュレーションと同様に、様々な実験値を数式化して、熱処理結果を計算によって予測する方法が色々考えられていました。 もちろん、これらの精度は、かなり適当なものでしたが、結構、比較や検討には使えましたので、よく使っていました。

精度はともかく、「無いよりはマシ」というものでしたが、これらがあったことで、見ることができない鋼材内部の熱処理後の硬さを知ることができたのですが、この臨界直径という用語も、当時では、鋼材を用いる設計には大切だったことから、このような用語が必要だったのでしょう。

しかし、現状の熱処理では、「焼入れした時の表面硬さがいくらになるか・・・」ということが重視されますし、その表面硬さも、実際の実情は、鋼材種と品物の大きさから見た経験的な硬さ値と、焼戻し温度による調整で硬さを決める作業をしていますから、内部の硬さを確認する作業は、普通はしていません。

内部の硬さを知ろうとすると、測定自体に費用がかかるものですから、依頼側と熱処理する側の双方とも、それに深追いしないで終わっているのが現状です。

しかし、不思議なことに、熱処理作業者は、経験と考え方で、内部硬さの推定値は把握していますが、それには、臨界直径のデータもインプットされているのかもしれませんが、そのような現状ですので、多分、この臨界直径という言葉やデータは残っているにしても、熱処理する上では特に必要ないものとなって、使われなくなっていく言葉の一つと言えるものでしょう。

このように、熱処理用語集にはあっても、現状では使われないか、その利用法や意味する真意がよくわからないものもある・・・という例として紹介させていただきました。