熱処理変形は変形と変寸で考える [n12]

熱処理をすることで生じる変形の原因は、熱膨張・熱収縮、組織変化に伴う体積変化、自重や置き方で生じる外力の影響 … などが複雑に作用して発生します。

熱処理工程中に生じた寸法や形状の狂い(変化)を「熱処理変形」といいます。これを熱処理歪み(ひずみ)や「曲り」ともいう場合もあります。

熱処理による組織変化などで生じた寸法変化を「変寸(へんすん)」といい、その他の変形と区別する場合があります

でも、対策は簡単でない

変形が生じる熱処理の原因を言い換えると、熱によるものと、変態によるものと、外力によるものが合わさっています。

鉄鋼の熱処理では、加熱冷却時の熱膨張、熱収縮や熱処理変態による体積変化は避けられないのですが、ともかく、最終的な変形をできるだけ少なくなるような対策をとるのですが、簡単ではありません。

単純な形状で、繰り返して同様の熱処理をされる品物の場合には、変形量や変形傾向を把握して、あらかじめ変形を予測した形状にしてから熱処理する方法もとられることもあります。

ただ、ゆっくり加熱することで加熱時の熱変形を抑えたり、予熱をして品物内の温度勾配を少なくしたり、焼入れ性の良い鋼を使用して、ゆっくりした冷却でも硬化させるなどの対策が有効になる場合もありますが、確実なものではありません。

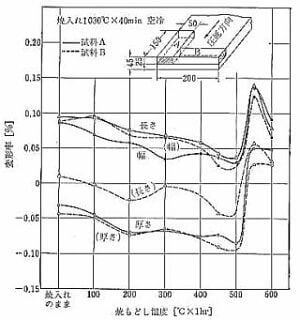

変形に関係する要素が多すぎる上に、鋼種による変形度合いや傾向が異なります。 たとえば、下に示したSLDの焼戻し温度による寸法変化だけを見ても、要求硬さによっても複雑に変化するので、簡単には対策が取りにくいものです。

低硬さでは矯正で変形を修正

熱処理後の形状の狂いについては、硬さが非常に低い場合(30HRC程度以下)は外力を加えた「矯正」作業も可能ですが、矯正できるものは硬さや形状が限られるので、一般的には、仕上げしろを付けて熱処理したあとに、機械加工で除去します。 さらに、機械加工が難しい硬さになると、研磨をして形状を修正することになります。

変形を予測した対応

熱処理したときの長さや体積変化を予想して、例えば、長尺品の穴ピッチなどは、あらかじめ加工寸法を修正して熱処理することも行われますが、実際的には、鋼材の製造履歴(例えば、製鋼時の鋼塊の大きさや鍛錬比など)さえも詳しく把握できないことも多いので、変形の傾向すら正確に予測することは難しいので、予め修正しても、最終寸法や形状は思い通りになってくれないことも多々あります。

多くは、熱処理前に「仕上げしろ」をつけて熱処理するのですが、変形に影響する要素が多いために、変形量の予測は経験的に決定することが多く、始めて熱処理する形状のもの(これを「初品、初回品」という言い方をしますが)の変形量を正確に予想するのは困難です。

変形のデーターは変形傾向を見るための資料

これは、プロテリアル(旧:日立金属)さんのSLDにおける変形率(変寸率)の1例です。

これをみると、焼戻し温度による変化があって、さらに、材料方向によって変化傾向が全く違うこともわかります。

ここにある、0.1%という数字は小さいようですが、1mでは1mmも変化をするということでし、3次元形状であれば、品物がとてつもない変形につながります。

変形を修正・除去することを「ひずみ取り」「矯正」などといいます。

それには、機械的な方法と熱処理的な方法があります。

機械的な方法は、調質品のように30HRC以下程度の軟らかい品物であれば、プレスなどで外力をかけて形状を修正しますが、形状が単純なもので、十分な取り代があるなど、どんなものでも矯正できるというものではありません。

機械的な方法が無理な場合は熱を加えた上に外力を加えて形状を修正したり、焼戻し時に硬さや組織を変化させながら熱処理しながら修正することが行われています。

(来歴)R2.1 見直し R2.4 CSS変更 R7.9月に見直し