熱電対(ねつでんつい)について [n11]

熱電対は温度センサの1種で、熱処理の加熱炉では、使用温度に合った線径の熱電対を雰囲気に適合する保護管の中に入れて使用します。

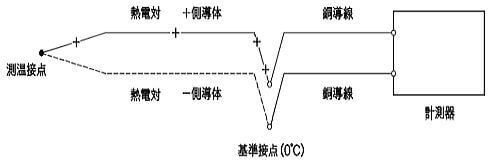

温度を検出は、ゼーベック効果という性質を利用するもので、異種金属の先端を溶接などで接合して、その部分を高温にすると、加熱していない部分との間に電位差を生じることを利用したもので、電圧を測れば温度が表示でき、温度の安定性も高くて劣化も少ないので、鉄鋼の熱処理現場では広く用いられています。

英語の「サーモカップル」と称されることも多いようです。

温度の違いを電圧の違いとして捉えますので、これを測定する計器は「電圧計」を用いるのですが、これを、「熱電温度計」ということもあり、また、温度調節機能を付加した「熱電温度調節計」が一般的に使われています。

温度記録については、温度調節計の熱電対を共用できますが、加熱装置を監視するために、個別に熱電対を使用されることが多いようです。

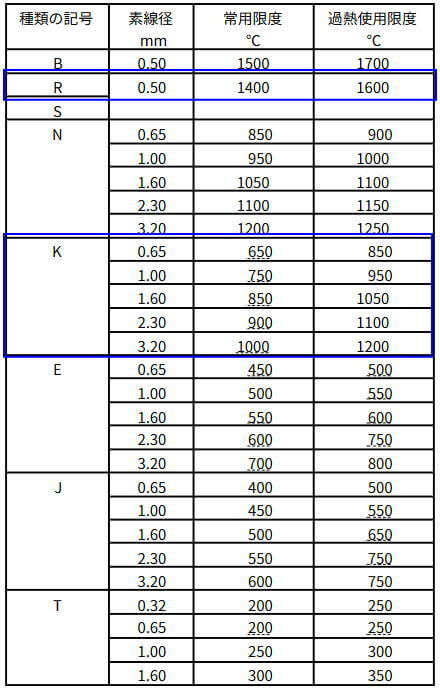

鉄鋼の熱処理では熱電対以外も多くつかわれていますが、一般的な鉄鋼の熱処理で用いられる温度域は、-200~1350℃程度と広範囲で、設置する環境(雰囲気)も様々ですので、保護管の選択と熱電対の種類と使用する「線径」の選択は重要です。

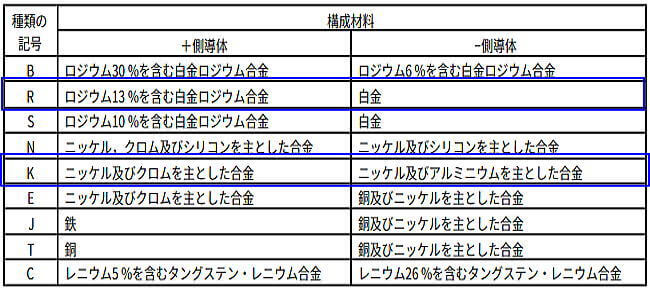

熱処理でよく用いられる熱電対は、1000℃までの温度域では、オーステナイト系ステンレス鋼の保護管をアルメル-クロメルと言われる、鉄合金の「K熱電対」の使用が多く、また、それより高温域では磁器製とステンレスや耐熱鋼の2重保護管に 白金-白金ロジウムからなる「R熱電対」が比較的によく用いられています。

熱電対の種類・線径で耐用温度が異なり、それに応じて選んで使用します。

一般的には、太径のもののほうが高温寿命がいいのですが、熱変化に対する感度が劣ります。

また、熱電対が直接に炉の雰囲気(使用環境)に触れると、急激に劣化する場合があるために、通常は保護管に封入して用いられますが、熱電対と保護管を一体化させた、フレキシブルな「シース熱電対」の仕様も増えています。

「シース熱電対」は、シリカなどを封入して一体化した熱電対で、感度が比較的よく、耐用温度が高くて細い製品が作られているので、細いものを使って熱処理実験などの使用に便利です。

その他特殊なもので多く用いられているものとして、溶解炉などの高温の溶湯温度を測定するために、R熱電対の使い捨てタイプのものなどが用いられています。

熱処理工場においては、正確な温度管理は作業のカナメで、定期的な温度精度の管理が欠かせませんが、特に高温用の熱電対は劣化しやすく、その精度検査も大変なことから、多くの熱処理工場などでは、使用期間をきめて新品に交換することによって精度を維持していることも多いようです。

近年では、デジタル技術を駆使したふく射温度計などの非接触タイプの測温システムもありますが、熱電対と熱電温度計は高精度と安定性の面もあって、加熱炉の温度管理には欠かせません。

引用図表:JIS-C-1602の規格票

(来歴)R2.1 見直し R2.4 CSS変更 R7.9月に見直し