固溶化 (こようか) [k58]

すでに析出している組織や炭化物などの構成物を、温度を上げて固溶体(組成の中)に溶け込ませることを「固溶化(または溶体化)」といいます。

通常の熱処理では焼入れなどの熱処理温度以下で析出した炭化物などを温度を上げて組織内に溶け込ますことをいい、焼入れなどの加熱温度よりも高い温度で析出した炭化物(共晶炭化物など)を固溶させることはありません。

この固溶化という意味には、共晶炭化物を拡散させるなどの特殊な目的で、鋼の温度を上げて偏析などを除去するために行うソーキング(拡散焼なまし)などは含まないのが普通です。

オーステナイト系ステンレスや析出硬化型ステンレスでは、高い加熱温度(溶体化温度)から急冷して、常温でもオーステナイト組織の状態の鋼にする熱処理を固溶化処理(溶体化処理)といいます。

この処理方法は焼入れと同じような操作ですが、これによってオーステナイト系ステンレスなどは常温でも普通の鋼のように高温域でのオーステナイトと同じ状態になるため、耐食性があり、常磁性で、硬さも柔らかい状態になります。

これが固溶化処理(または溶体化処理)です。

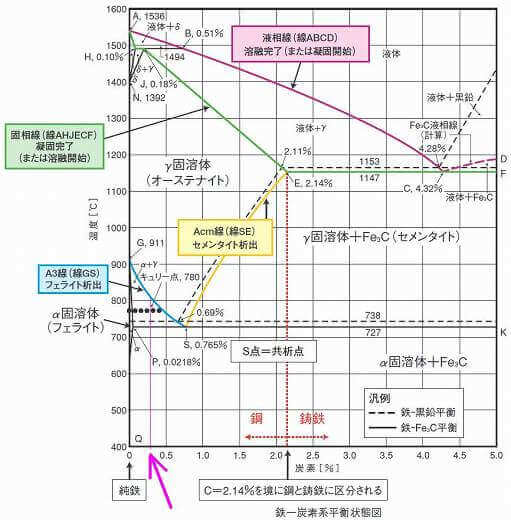

常温の鋼の温度を高めてA1変態温度(亜共析鋼では750℃程度)以上の温度に保持すると体心立方晶であった結晶構造が面心立方格子のオーステナイトに変化します。

このときに、炭化物を構成する元素などが組織中に拡散して溶け込んだ状態が「固溶化している状態」です。

この状態から、通常の鋼では急冷すると、マルテンサイトなどの組織に変化して硬化しますが、炭化物成分などは素地(マトリックス)中に溶け込んだままで、温度を上げていくとそれが炭化物となって析出します。

オーステナイト系ステンレスでは、急冷しても常温でオーステナイトの状態のままの状態になり、炭素量が少ないのでマルテンサイトになって硬化することもなく、オーステナイトの特徴である耐食性などに優れた鋼になります。

もしも、オーステナイト系ステンレスの急冷する際の冷却速度が遅いと、結晶粒界に耐食性や耐熱性を阻害する組織が析出しますので、水冷などで急冷することが重要です。

不完全な冷却では耐食性などに劣る、好ましくない組織が生じるのですが、これをステンレス鋼の 鋭敏化 といいいます。

鋭敏化すると、結晶粒界からの耐食性劣化が生じるので、これを防止するには、溶体化処理をやり直さなければなりません。

固溶化処理とは無関係ですが、熱処理の公演会の解説などでは、「組織中に炭化物を固溶させる・・・」という言葉がしばしば出てきます。

たとえばSKD11などの高合金工具鋼の焼なまし状態では、高温の溶湯が凝固するときに析出する共晶炭化物(1次炭化物)とオーステナイト域以下の温度で析出する共析炭化物(2次炭化物)が混在しているのですが、焼入れの際には、この共析炭化物をオーステナイト中に溶け込ませる必要があります。

通常の焼入れ温度では、組織中の共晶炭化物は固溶しませんが、焼戻しによって析出する「共析炭化物」を固溶するためには、『焼入れ温度に品物を保持して、炭化物を固溶させる・・・』という説明を聞かれるかもしれません。(これは固溶化処理とは関係ありません)

焼入れ時においても溶体化のための加熱時においても、加熱によって合金成分を鋼中に固溶させるのは似たような処理の仕方で、すなわち、きっちりとオーステナイト化される温度に加熱して、その温度から急冷します。

講演会などでは、それを下の状態図などで説明されるので、余計にわかりにくいかもしれませんが、一般的に理解するには、この図はどうでもよいことで、重要なことは、鋼種ごとに決められた加熱温度や冷却指示に従う・・・ということが重要です。

【参考図】この図はWEBから引用

(来歴)R1.8 見直し R2.4 CSS変更 最終確認R6.1月