鋼と鋳物と鉄の違いを知っておこう [k44]

鉄鋼(てっこう)とは銑鉄と鋼の総称 … と広辞苑にあります。 銑鉄は溶鉱炉で鉄鉱石から作られた不純物の多い鉄合金で、製鋼用の銑鉄と鋳物用の銑鉄に分けられて、製鋼用の銑鉄が製鋼過程を経て成分や品質が調整されて鋼製品になります。

鋼は鉄(Fe)と炭素(C)の合金をいいますが、炭素量が概ね0.01%から2%のものが「鋼」に分類されます。

0.01%以下は鉄に、2%以上は鋳物に分類されますが、この「鉄」は、産業用には製造することは少なく、本来は、元素のFeの塊ということですが、超高純度の純鉄(Fe)の製造は、通常行われている製鋼法では難しく、また、高純度純鉄は、そんなに重要な用途もないことから、鋼との分類上で、0.01%程度以下の鋼を「純鉄」または「フェライト」と表現されています。

この「フェライト」は、フェライト磁石に使われる「フェライト」ではなく、鉄の形態を表す「フェライト状態の鉄」のことです。

ちなみに、フェライト磁石は、酸化鉄にコバルト、ニッケル、マンガンなどを混合して焼結したセラミックの仲間に分類されるものです。

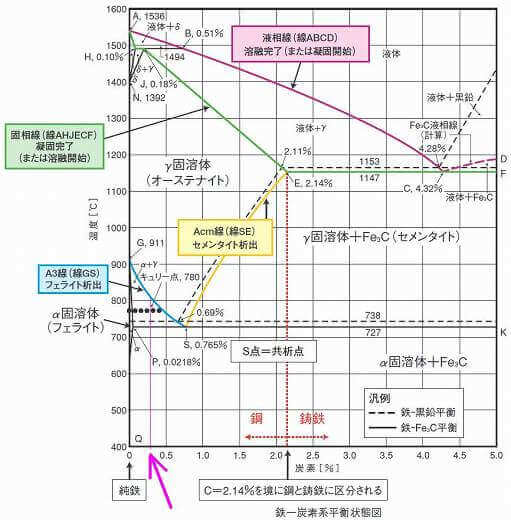

鋼は、下の状態図に示されるように、およそ、鉄中の炭素量が2%程度までの合金です。

鋳物との区別は、(少し専門的ですが) 組織中に遊離炭素があれば、鋳物に分類されます。

そのために、炭素以外のその他の合金との化合により炭化物などが含まれる鋼の中には、炭素が2%以上のものあるのですが、炭素は成分中に固溶又は化合しているものであれば「鋼」に分類されます。

これは「鉄-炭素2元系状態図」の一例です。

図では、約2%以上の炭素量で、固体または固溶体の状態でセメンタイトなどの炭化物や化合していない黒鉛が組織中にあれば、「鋳物」に分類されます。

この図ではE点の炭素量が2.14%となっていますが、いろいろな状態図が公表されていて、微妙に数値が違うので、この数字は「約2%」という程度に覚えておいていいでしょう。

普段に目にする状態図は、上に示した鉄-炭素のものが多いのですが、これは、炭素以外の元素を含めると、状態図に示すのが難しいので、この炭素-鉄の状態図以外は近年ではみることがほとんどなくなりました。

この状態図は鉄-炭素のみの2元系の平衡状態図というもので、ある炭素量の合金がある温度での組織の状態を示しています。

ただ、ほとんどの鉄鋼種には、いろいろな合金元素が含まれますので、3つ以上の元素の状態は、上の図のような「状態図」として表せませんから、この図自体が、実際の鋼とはかけ離れたものですから、鋼の概念をつかむ程度以外には実用性が低いものですから、厳密に知る必要はありませんが、その他の項目の説明でも出てきますので、「鋼には変態点があり、その温度で性質が変わる」「鋼の成分によって、変態の仕方が変わる」というところを見ておいてください。

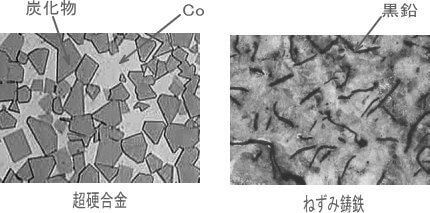

勘違いする人もいるのですが、成分的には2%以上の炭素を含んでいても、その他の合金の炭化物として組織がつくられる場合は、母材の組織(これを「素地やマトリクス」といいます)が鋼の状態であれば、それは鋳物ではなく、鋼です。

例えば、高炭素高クロムのSKD1(C=2.1%、Cr=12%)や高合金粉末ハイスや粉末工具鋼などで2%以上の炭素量のものであっても、「強さ」の必要な素地部分は1%以下の炭素量ですので、それらも「鋼」に分類されます。

鋳鉄は熱処理で機械的性質を大きく変化させることができません。

鋳鉄は、組織の中に遊離した炭素(黒鉛など)があり、非常に柔らかく、それとは反対に、素地は高炭素で硬いので、大きな熱変化をさせると割れてしまいます。

長所は、本体が硬く、遊離した炭素組織が潤滑性、音・振動の吸収性があり、鋼に比べて1200℃以下の低温で液体になるので、鋳造で複雑な機械の躯体構造などを作ることができる便利さがあrちます。 その反面、鋼のように、熱処理をして機械的な性質を変えるということはできません。

つまり、熱処理をして、機械的性質を調整できる点で「鋼」の利用度が高いのです。

余談ですが、鉄や鉄系合金の変わり者を簡単に紹介します

フェロチックという鉄材質があります。

現在は超硬合金や粉末ハイスに押されて、あまり見かけることも少なくなりましたが、これは硬いチタン炭化物などを鉄(Fe)または鉄鋼で固めたもので、「鉄鋼種」としては分類されていないのですが、鉄鋼と同じような熱処理(焼入焼戻し)をして硬くなるものもあります。

超硬合金も、硬いタングステンなどの炭化物をコバルト(Co)で固めたものですが、フェロチックや超硬合金は、鉄と炭素が固溶しているものでないので、「鋼」には分類されていません。

(来歴)R2.3 見直し R2.4 CSS変更 R7.8月見直し