機械試験とは、硬さ、じん性、強さなどの機械的性質を調べる試験のことをいいます。

機械試験には、引張試験、衝撃試験など、JISには沢山の種類の試験方法が規定されています。

機械試験の種類は多岐にわたっており、

強度などを評価するもの(引張・圧縮・せん断・曲げ・ねじりなど)、

硬さ試験、

高温での評価試験(クリープ試験など)、

破壊靭性試験(シャルピー衝撃試験など)、

疲労試験、

成形性の評価(エリクセン試験など)、

耐圧試験、

… など、JISやその他の団体規格等に規定されているものを含めると、たくさんの試験方法があります。

これらは、試験機、試験方法、試験片などが規定されていますので、(ここでは個々についての説明はしていませんが)通常はそれらの規定などに沿って試験をします。

熱処理に関係する機械試験

JISには、引張、衝撃、疲労、摩耗、その他の耐用試験などが規定されています。

ただ、熱処理した鋼では、低硬さから高硬さのものを扱う必要があり、高硬さの多い工具鋼鋼材の評価においては、試験機や試験条件、試験片形状、試験片の採取位置などが異なると、相関や互換性がなくなるものが多いので、独自の試験片形状にしたり、JISにはない試験方法をとっているのも多くあります。

このために、試験結果を比較する場合は、試験方法や試験条件などを確かめないと単純に比較できない場合もあります。

鋼材のカタログなどには「標準熱処理条件における各種の試験値と硬さの関係」が示されるものが多く公開されています。

それらの試験データを利用して、鋼材の機械特性を推定することができるので非常に便利で、それをうまく利用できるようになれば役に立つに違いありません。

引張・圧縮などの「強さ」は値は「硬さ」で代替できます。

この硬さ測定は簡単に行えますし、非破壊試験であるために、ほとんどの熱処理品の検査は「硬さ試験」のみしか行われていないのが現状です。

硬さ試験と機械的性質の関係データは各鋼材メーカーでたくさん公表されています。

このため、硬さと機械的性質の関係を見ていくと、いろいろなことがわかります。

熱処理と機械試験値

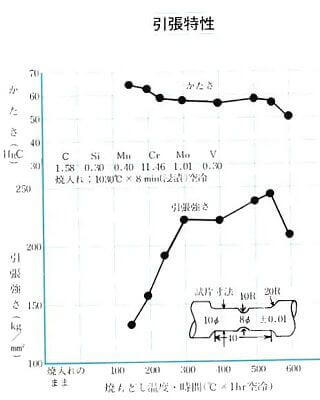

調質での硬さと機械的性質

SKD11のねじり衝撃値 大同特殊鋼のカタログより

これらの図のように、熱処理(ここでは、焼戻し温度を変えて硬さを変えること)するによって機械的性質を変えることができる … ということが示されています。

このように、カタログなどにある試験の多くは、硬さとの関係が示されているものが多いのですが、これらの図表を深読みすることで、個々の機械試験をしなくても、硬さで製品品質の機械的性質が推定できます。

上記の図でみると、S40Cの例では、φ25とφ14の例が示されていますが、このような焼入れ性の低い鋼種では、少し試験する寸法が異なると、試験値が変化することがわかります。

また、SKD11(右図)の図からは、常用される60HRC程度の硬さでは、硬さが高い割には引張強さが低いことが示されています。

これらは機械設計や強度の推定や寿命延長のヒントとしても利用できるでしょう。

これらは、熱処理で変化する機械的性質で、一般的には、硬さ=強さ と言い換えることができますから、硬さを高めると、引張強さ、耐力などは上昇し、衝撃値は減少します。

つまり、これらの試験データを利用して、硬さを変化させた時の機械的性質が予測出来ます。

もっとも、熱処理によって変わる性質とそうでないものがあります。

たとえば、物理的性質であるヤング率や熱膨張率などは、熱処理では大きく変えることができません。

思い込みで判断するよりも調べてみましょう

しばしば、焼入れをして硬くなった鋼は、「外力を受けても曲がりにくくなる」とか「変形しにくくなる」 という説明や解説をする人がいるのですが、この表現は正しくありません。

つまりこれは、理科や「ハリとたわみ」などで習ったヤング率などの物理的性質が関係深いので、これは、機械的性質のように、熱処理によってはほとんど変化しないものです。

だから、例えば、SS400の軟鋼と60HRCに熱処理した鋼でつくった1cm角の棒を橋のように渡して置いてみるとわかるのですが、両方とも中央部が「たわむ」ものの、硬さが違っても、どちらの自重によるたわみの大きさは変わりません。

その他でも、耐摩耗性を高めるために、最高硬さにするのがいいという人もいます。

しかし、カミソリなどの鋭利な刃物では、硬さを高くすれば「もろく」なって、小さな欠けが発生して、寿命が伸びないことを経験します。

これらのことは、熱処理データからでも読み取れますので、ともかく、データを探してみましょう。