γ(ガンマ)鉄 [k22]

純鉄は温度が変化すると、結晶構造や磁性が変化します。

純鉄は完全にFeだけの状態にするのが困難なことから、99.9%程度以上のFe合金は、慣習的に「純鉄」とされています。(※注1)

(注1)ただし、その他の含有元素のうち、炭素についてはFeの性質に与える影響が大きいので、0.01%程度以下のものを純鉄に扱う場合が多いようです。

Fe(純鉄)は、温度によって結晶構造が変わり、それをギリシャ文字によって次のような呼び方をつけて分類されています。

α(アルファ)鉄:キュリー点までの磁性を持つ体心立方状態のFe

β(ベータ)鉄:アルファ鉄の磁性がなくなった状態のFe

γ(ガンマ)鉄:非磁性で面心立方のFe

δ(デルタ)鉄:常磁性で体心立方(α鉄と同じ)のFe

このγ(ガンマ)鉄は、純鉄の温度をあげていった時に、それまで結晶構造が体心立方晶であったものが、910-1400℃程度の温度では面心立方晶に変わるのですが(これを熱処理では「変態」といいます)、この純鉄の安定した状態をγ鉄と呼びます。

工業製品などに用いられるために製造されている鉄合金のうちで、最も多く製造されているのは「鋼(はがね)」です。

鋼は鉄Feと炭素Cの合金で、鋼の性質は「炭素量」によって大きく変わることが大きな特徴です。

「鉄と炭素の合金」で、炭素量が、およそ2%程度までの鉄-炭素合金が鋼で、およそ2%以上の炭素を含むものは「鋳物」に分類され、およそ0.01%以下の炭素量のものが純鉄として扱われます。

このことから、鋼(0.01-2%程度の炭素量のもの)の温度をあげて、それが面心立方晶に変化した状態は「オーステナイト」と呼ばれ、この状態に温度を上げてから冷却速度を変える熱処理を行なうと、非常に広範囲に鋼の機械的性質(硬さなど)を変化させることができます。

例えば、オーステナイト状態から急冷(これを「焼入れ」といいます)すると硬化し、徐冷(これを「焼なまし」といいます)すると軟化します。

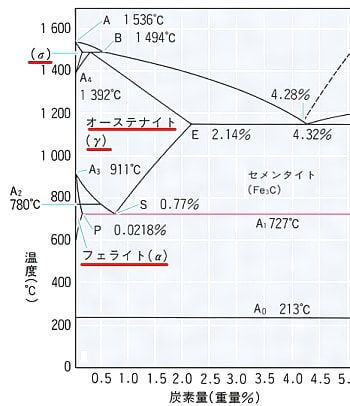

下図は、炭素と鉄の合金の各温度における状態を示す「状態図」ですが、この図によって、焼入れや焼なましといった鉄鋼の熱処理温度などの説明をされます。

上の図は鉄-炭素の2元の平衡状態図(ある成分の鋼の、ある温度における状態を示した図)の例です。

純鉄はほぼ炭素量がゼロ%のY軸に相当する組成で、A3点(図の911℃)からA4点(図の1392℃)の温度までの状態がγ鉄です。

また、この図にあるように、炭素などの固溶体(固体の状態で化合している状態)をオーステナイトと言い、この言葉は、「オーステナイトになった状態から焼入れする」・・・などのように、オーステナイトからその他に相変化させるのが主要な鋼の熱処理なので、この「オーステナイト」という言葉は、しばしば熱処理で取り上げられる重要な言葉です。

熱処理ではしばしばでてくる「オーステナイト」という用語ですが、その状態を表すために、「ガンマ(γ)」と表示されたり呼称される場合も多いようです。

その他、焼入れしてもマルテンサイト(=鋼の焼入れした時の組織の状態)などに変態(相変化)しないオーステナイトを、残留オーステナイト(Retained Austenite)と言い、γR(このように「R」は小さく書き、これを「がんまあーる」と呼称する人もいます)と表示されることもあります。

常温での残留オーステナイトは、他の焼入れ組織などの急冷組織よりも柔らかく、もちろん非磁性ですし、比較的不安定な状態のものが多く、これが多いと「好ましくない」場合が多いために、その対策として、焼戻しをするなどで安定化させたり消失させる処理をされることもあります。

オーステナイト系ステンレス鋼は低C鋼で、変態点(Mf点)を下げる合金元素(Cr、Niなど)を多く含む、常温でもオーステナイト状態の鋼で、非磁性で耐食性や低温特性に優れた鋼です。

(来歴)H30.11 文章見直し R2.4CSS変更 最終確認R6.1月