硬さと機械的性質は熱処理と切り離せない [k20]

熱処理の品質評価は現在はほとんど、熱処理後の硬さを測定することで確認されます。

そのために、正しい硬さを測定することは重要なことですが、いろいろな問題が生じやすいので、硬さや硬さ測定の方法などについて知っておくことは重要です。

ここではすべてを紹介できませんが、硬さ換算表と、硬さと機械的な性質のとらえ方の初歩的なことを紹介します。

JISでは4つの硬さ試験が規定されています

「硬さ」は、JISには鉄鋼用に、押し込み硬さ(ブリネル、ロックウェル、ビッカースなど)や反発硬さ(ショアーなど)の4つの「硬さ試験」について規定されています。

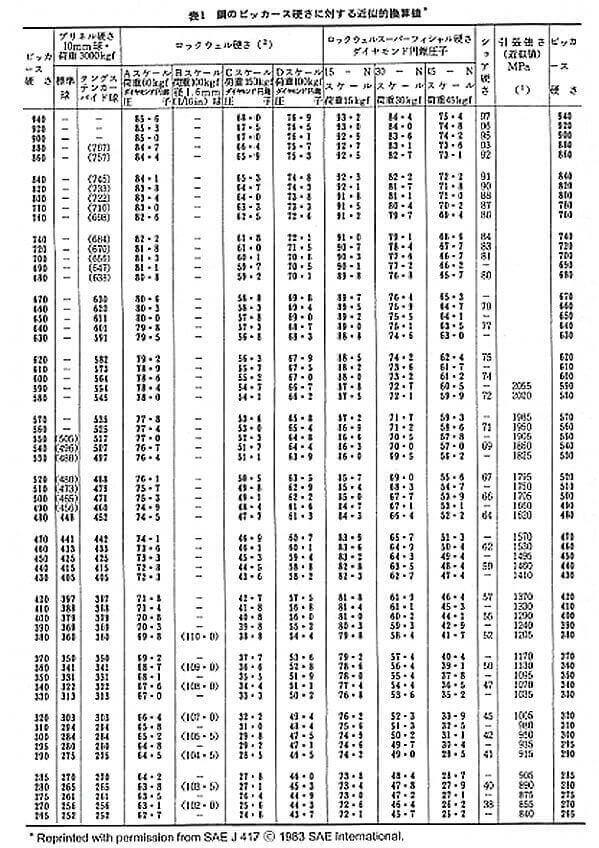

これらの試験方法等についてはJISで規定されているのに加えて、相互の硬さでの硬さ値や引張強さにかなり広範囲の条件で安定的な一定の関係が見られることから、アメリカのSAEの規格には「硬さ換算表」に硬さと引張強さの換算が掲載されています。(JISには規定されていませんが、JISハンドブック「鉄鋼編」や「熱処理編」などに掲載されています)

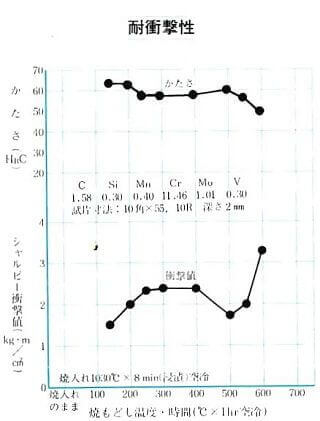

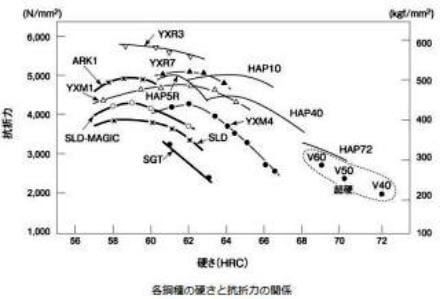

さらに、いろいろな鋼種で、「硬さとシャルピー値の関係」などのように、硬さとじん性値、硬さと耐摩耗性などの関係を示すデータがメーカーのカタログや技術資料に広く公表されていることもあって、過去には各種の機械試験による品質保証が行われていましたが、現状では、一般の熱処理検査としては、硬さ試験(熱処理後の硬さ検査)以外の試験は行われることが少なくなっています。

上はSAEの硬さ換算表の例ですが、この他にも数種類の換算表がJISハンドブックの巻末に掲載されています。

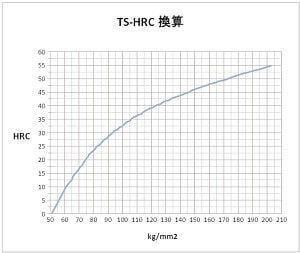

それらの数字は各表をあわせてみてロックウェル硬さと引張強さの関係を示しますと、このグラフのように、直線的ではないものの、「関係性・相関性がある」ことが示されています。

PR硬さと機械的性質の関係は鋼材メーカーの資料を利用できる

また、材料メーカーは、自社の製造する鋼種について、カタログや技術資料に、鋼種と機械的性質についての様々な試験データを公表しています。

そうはいっても、WEBでそれらを簡単にみることができるという状態ではありませんが、このHPにもいろいろな図表を付けていますし、鋼材メーカーや鋼材を取り扱っている会社や熱処理関係会社でもいろいろなデータを持っているでしょうから、相談してみるといいでしょう。

しかし、いずれのデータも、小さな試験片を利用した、各社固有の試験方法によっているデータなので、その見方も簡単ではありませんが、それらを利用することで、知りたい機械的性質について、個別に試験をしなくても、硬さを測るだけでおおよその機械的な性質がわかるようになっています。

熱処理した結果の品物の機械的な特性は、機械試験(例えば引張試験)をすることで保証できるかというと、実際問題は信憑性の面でも費用の面でもほとんどは無理です。

たとえば、同時に熱処理などの加工をした同じ製品から試験片を取り出して試験をしても、正しい特性がつかめませんし、(嘘のようですが、別工程で試験用の鋼材から試験片を採取するなどのとんでもない方法が過去にまかり通っていたのですが) 単一の製品でも、各部の特性が一定ではないので、近年は、熱処理品の機械試験(引張試験や衝撃試験など)をすることが少なくなっています。

むしろ、機械試験をすることにも、試験片のとり方などの問題からかえって品質を見誤る可能性も大きいので、これらの図表が整備されていることは、非常に重宝します。

言い換えれば、「硬さ測定」の方法が標準化されるなどで、「硬さの確かさ」などが確保されてきたことで、機械試験の必要性についての考え方が変わってきているということのようです。

(来歴)R1.11見直し R2.4CSS変更 R7.8月見直し