回復(かいふく) [k04]

回復とは、冷間加工した鋼を、再結晶温度以下に加熱して、組織の変化を少なくした状態のまま機械的性質などをもとの状態に近づける処理のことをいいます。

英語は Recovery で、「リカバリー」とも言われます。

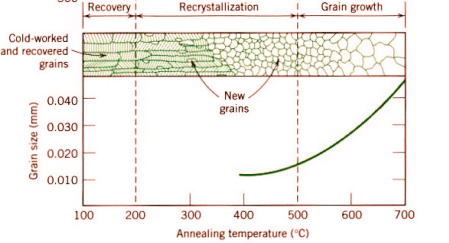

上の図で、200℃程度までの加熱では転位が変化する「回復(Recovery)」で、それ以上の温度になると再結晶(Recrystallozation)によって、結晶粒が変化し、さらに温度を上げると結晶粒の増大(Grain grrowth)していく様子が示されています。

この200℃以下の回復過程では、加工で生じた結晶配列中の格子欠陥が、元に戻って減少する・・・というように転移論的に説明されているのですが、鋼の熱処理では、この図とは違って、もう少し大雑把に捉えられていて、鋼が冷間加工された状態のものを、加熱して温度を高めていくと、再結晶化が起こって、鋼が加工前の状態に戻っていくことを「回復」と説明されることが多いようです。

鋼の再結晶温度は500-650℃程度なので、この加熱によって鋼が加工前の状態(主に、硬さについて)に戻っていくことを「回復する」と説明されています。

軟鋼を常温で冷間加工すると、結晶粒が変形して、加工硬化し、硬さ(引張強さなど)が増加し、伸び、絞り、じん性等が低下します。 また、結晶粒の変形によって電気抵抗が増し、電気伝導度などは低下します。

その状態の鋼を「低温焼なまし」することを「回復する」と説明され、つまり、機械的な性質の回復のように捉えられているのかもしれません。

鋼の再結晶化は、冷間加工によって大きく変形した結晶粒の結晶粒内にある亜結晶粒界(疑似的な結晶粒界)から新たな結晶が生成することで微細な結晶粒が生成するとされていて、その新しく生成した微細な結晶粒が大きくなるにつれて硬さが低下します。

もちろん、結晶粒が大きくなりすぎると、じん性などの低下が起こるのですが、通常の「軟化処理」は、変態(A1変態:約720-750℃程度)してオーステナイト化しない程度に温度を上げる「低温焼戻し処理」が行われます。

さらに温度を上げて、鋼の変態点を超えるオーステナイト温度域になると、結晶構造が面心立方に変化して(これは相変化で、「変態」とも言われます)、結晶粒が再び微細化しますが、ここでは範囲を外れるので、説明は割愛します。

これらのことから、熱処理での「回復」は変態温度までの硬さ変化の過程と考えられており、軟化のための焼なましは、変態点にかからないように、500-750℃程度の、できれば高めの温度で行うと、硬さが十分低下するので効果的だとしています。

(来歴)H30.12 文章見直し R2.4CSS変更 最終確認R6.1月