鉄と炭素の合金で、炭素量がおおむね2%以下のものを「鋼(はがね)」といいます。

炭素(C)は鋼の「強さ」を決めるもので、炭素をほとんど含まない鉄(純鉄)は温度によって結晶構造は変化しますが、炭素量が非常に少ないために、熱処理による硬化は望めません。

また、およそ2%以上の炭素量になると、焼入れして硬化しないし組織が含まれるようになると「鋳物」に分類され、これも同様に、熱処理による大幅な特性を変化させることはできなくなります。

その中間の炭素量の合金が「鋼(はがね)」と分類されます。

鋼は炭素量によって、熱処理をすることで性質が大きく変化します。

もっとも顕著な変化は「強さ」の変化で、硬くすることもやわらかくすることもできる、いいかえれば、機械的性質を大きく変えることができる性質があり、これによって、最も有用で利用価値の高い金属といえます。

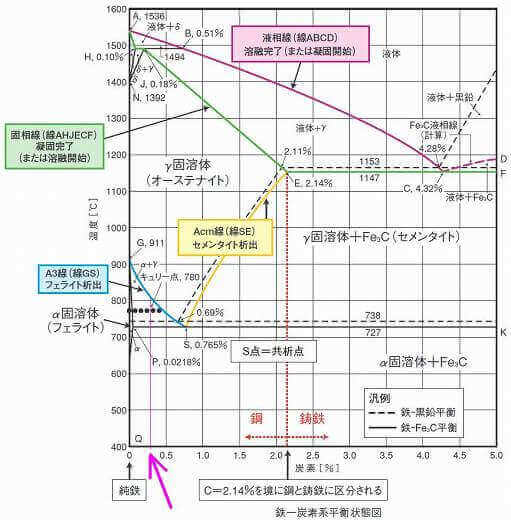

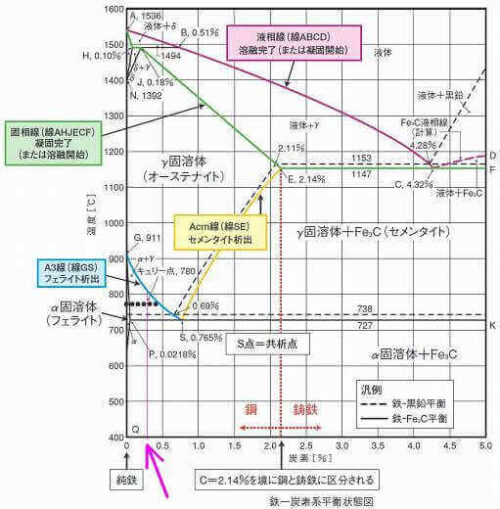

この図は「鉄-炭素系2元平衡状態図」((株)不二越さんのHPより)の例で、鉄-炭素合金の温度における状態を示しています。(通常の鋼材は炭素以外にいろんな合金元素を含むので、このような2次元の図に表すことはできません)

このように、鋼とは「鉄と炭素の合金で、その炭素量が0.01-2%程度のもの」をいいます。

鋼の大きな特徴は、温度をオーステナイトという高温の温度域に上げて、そこからの冷却方法を調整することで、いろいろな性質を持たせるように熱処理をすることができることにあります。

通常に販売されている鋼は、炭素以外に様々な合金元素が加えられており、様々な「鋼種」に分類されて様々な特徴を持った鋼種が製造・販売されています。

鋼の成分範囲は広範囲に及んでいますが、硬さの変化度合いは、主に、炭素の量が関係します。

例えば、炭素工具鋼に分類される鋼種は、水などで急冷(焼入れ)すると非常に固くなり、炉の中でゆっくり冷却(完全焼なまし)すると、柔らかくなって簡単に加工できるようになります。

鋼の種類

鋼の使用される用途でもっとも沢山の量が製造されている鋼材は、建築現場などの鉄骨などの「構造用鋼材」で、構造用鋼材の多くは低炭素の鋼で、加工工程中に熱処理をする必要もないもので、そのまま製品として使用されるものです。

それに対して、刃物や工具などに加工される、強度を調整する必要がある鋼種では、鋼を軟らかい状態で成形した後に熱処理(焼入焼戻し)をして、さらに機械加工研磨加工などを経て製品になって使用されます。

鋼の成分範囲は非常に広範囲で、たとえば、耐食性に優れたステンレス鋼の中には、0.01%程度の低炭素の鋼もたくさんありますし、耐摩耗性に優れた工具鋼では、2%を超える高炭素鋼もあります。

近年の鉄鋼の基礎研究は下火?

上の 鉄-炭素2元状態図 ですが、過去からいろいろなものが作られており、数値が微妙に異なるものも多いのですが、これは、鉄(Fe)自体が高純度のものが作りにくいのが原因の一つです。

少しでも他の合金成分が入ると上のような状態図の内容が変わってしまうのですが、近年はこのような基礎研究は下火になっていて、新しい成果もほとんど出てきていません。(必要性も低いでしょうから … )

だから、熱処理を学ぶ場合でも、厳密な数字をきっちり覚える必要もないのですが、730℃程度のところのA1変態点や800℃近くのキューリー点、オーステナイト領域などを覚えておくといいでしょう。

平衡状態図以外にも、熱処理では、S曲線といわれる変態曲線、CCTといわれる連続変態曲線などで熱処理の説明をされることも多いのですが、それらの図も作られて半世紀以上が経過しているので、近年は、熱処理の仕組みを説明するための図などとして、本来の目的とは違う方法で使われていることが多くなっている感じがしています。

もちろん、実際の熱処理に当たってはこのような図は特に使うこともありません。

例えば、熱処理品の「目標硬さ」が示されれば、メーカーなどが作成した標準熱処理方法に沿うことで目的の熱処理はできるので、熱処理を考えるためにこのような図があるという程度を記憶しておくといいでしょう。