機械構造用炭素鋼(SC材)のJISの熱処理

「JISの熱処理で」「硬さはJISで」などと熱処理依頼をする方がおられます。

たとえば、SC材(S45C など)で、JISG4051機械構造用炭素鋼鋼材やJISB6913鉄鋼の焼入焼戻し加工などのJIS規格の内容を見ても、また、JISハンドブックの鉄鋼編や熱処理編を見ても、きっと、その熱処理がどんなものかの答えは見つけにくいと思います。

なぜなら、最新版のJIS規格では、G4051は製品の規格、B6913は、熱処理加工のための必要項目を規定しているだけで、実は、現在のJISには、熱処理についてのやり方やその結果の硬さや機械的な性質については、特に規定がないためです。

熱処理に関する技術的な事項のほとんどについては、昭和50年頃までに確立されていて、それらのデータ類は、平成年代の初期頃までは、JIS規格に付属する参考資料やデータシート類がたくさん作られていて、それらが、平成年代の初期頃まで、JISハンドブックなどにも掲載されていました。

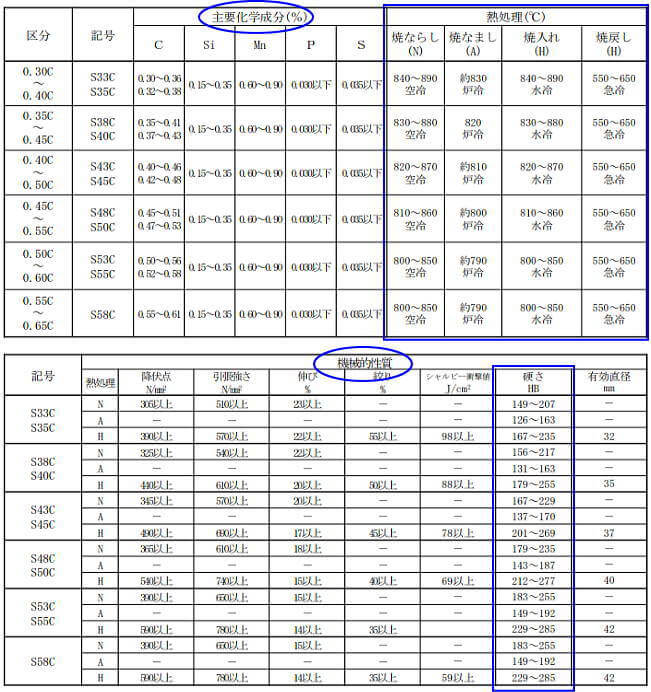

そのデータ類の中に、下のような、標準的な熱処理の温度や熱処理硬さがあったので、それが、JISに規定されていると思っている方が多いようです。

現在のJIS規格票には、それらの参考資料の表などの掲載はありません。

これらのデータは、質量(品物の大きさ)の影響での特性低下を避けるために、小さなテストピースを用いて、慎重に作成された貴重なデータで、熱処理の基本データですので、現在でも、熱処理書籍などにはそのデータの多くが掲載されていますし、もちろん、現在も、この内容が基本データとして生きています。

そのために、旧JIS(古い年代のJIS規格)に付属の参考資料にある「熱処理 ℃」「硬さ HB」 などを、「JISの熱処理」「JIS硬さ」と言っている方もたくさんいるようです。

ただ、現在は、これらはJISから消えているので、私は、これを、「旧JISにあった熱処理条件」「旧JISの硬さ」というようにしていますが、実は現在も、これらの数字は、熱処理の基準温度であり、熱処理後の品質の基準値になっています。

PR小さな試験片のデータであることに注意

これらのデータは、小さな試験片を使って作成されたものですので、それを頭においておく必要があります。

つまり、品物が少し大きくなると、この温度条件で焼ならしや焼入焼戻しをしても、この表の通りになりません。

しかし、熱処理の過程で、少し熱処理条件を変えれば、大きな品物でも、この表の結果になるような熱処理もできますので、小さな試験片のデータであっても、広範な試験結果の集積された確かなデータであるので、広い範囲に利用できます。

つまり、お客さんが「調質(焼入焼戻し)硬さ」などで、硬さを指定する場合でも、この小さな試験片によるデータ値であれば、依頼者と加工者の双方の目安値になっていて便利ですので、例えば、S45Cの調質 であれば、いくらの硬さがいいのかがわからなくても、表の 201から269HB の値にすることを基準に考えればいい … という便利さがあります。

一般的には、熱処理での硬さ検査は、品物の表面で行いますので、品物が少し大きくても、表面硬さがこの範囲にあればいいということであれば、加熱温度、冷却速度、焼戻し温度などを変えることで、この表中の数字にすることができるので、熱処理もやりやすくなります。

ただし、ここで問題なのは、品物が大きくなれば、当然、品物の表面と内部では、硬さも、機械的な性質も異なっていますし、機械加工後の内部の硬さなどは表面よりも低下していることを知っておく必要があります。

品物が大きい場合のデータはほとんどないので、内部と表面の違いや内部の機械的性質を理解するのはむずかしくて、かなりの熱処理や鋼材の知識が必要になるので、ここでは、紙面が限られるので示しませんから、旧JISのデータ類の見方だけにとどめます。

JISの熱処理とは

ちなみに、JISマークの表示許可工場では、熱処理方法や熱処理後の品質をどのようにしているかといえば、「各工場が、熱処理の基準を決めて、作業標準に沿って熱処理する」ということになっていますから、当然、小さな品物であれば、ほとんどこのデータ通りですし、品物が大きい場合の数字が必要なら、それを規定して、それらの規定基準類とデータによる裏付けによって熱処理が行われています。

実例で言えば、S45C の50mmの丸棒を、JISに沿った「焼ならし処理」を依頼されると、JIS規格に基づいて、社内で決めた熱処理方法で熱処理をします。

例えば、860℃で炉から取り出して、冷却台で空冷すると、155~229HBの硬さになることが社内規格で規定してあると、その条件で作業をやって、その焼ならし後の硬さを測定すれば、その硬さに入っておれば問題ないということです。

この数値を見るとわかるのですが、上の表の旧JISの付属の参考資料(以降は「旧JIS」といいます)では、S45Cの焼ならし後の硬さは、167~229HB となっているのに対して、社内規格の低い方の硬さ許容値は、表にある旧JISの数字と違っていますが、それはそれで問題ありません。

品物の直径が大きい場合について、標準的な熱処理をするとこのような数値になるということを熟慮して決めた値ですので、旧JIS規格の付属の表の数字と異なっても問題ないということです。

焼入焼戻しの場合では、旧JISの表にある硬さは、201~269HB となっています。

もしも、品物が大きければ、この値を変えて規定してもいいですし、旧JISの焼戻し温度範囲内でこの硬さに出来れば、それはそれでいいということになります。

ここでもしも、旧JISの数値がないと、目安になるものがなくなるので、商取引上からいっても、旧JISの参考数字は非常に便利なものです。

しかし、上でも書いていますが、ここに大きな問題があります。

焼ならしや焼入焼戻しの出荷前の検査では、品物の表面硬さしか検査しないので、当然、熱処理依頼する側(お客様)は、品物が大きくなると、内部の硬さが低いことを知っておかないといけませんし、大きな品物を削り込んでいくと、内部の硬さはもちろん、組織や機械的性質は変わっていきますから、機械設計をする場合などは、鋼材や熱処理について、理解していないといけません。

ここでは、説明範囲が広くなるので、それらについては深入りしません。

SC材の熱処理のJIS

SC材(えすしーざい)とは、S25C S40C などの機械構造用の炭素鋼をいい、S**Cの**数字は、 0.25% 0.40% の炭素量を表しています。

全体熱処理では、JISには、焼なまし、焼ならし、焼入焼戻し の3つの熱処理の規定があります。 しかし、これらは製造者や加工者のための規格ですので、JIS規格表だけを見ても、ユーザーに役立つ熱処理の内容やデータはほとんどありません。

しかし、JIS規格が作成された当時に作られたたくさんのデータが有り、その一部が、鉄鋼や熱処理のJIS規格票に付属する参考資料として作られていて、それが熱処理現場では現在でもデータとして残っており、それが広く使われています。

これらのすべてを見ることができる刊行物は、ほとんどは廃版となっていて、大同特殊鋼さんが発行する「ハンドブック」にその多くが掲載されている以外は、次第に、見なくなっています。

この大同特殊鋼さんのハンドブックも、一般の人が入手するのは困難で、少し残念な気がしています。

下に示すデータは、現在のJISには掲載されていませんが、小さいテストピースのデータで、この使い方やデータを知れば、結構、熱処理に対する理解度が高まるでしょう。

ここには、鋼がもっとも軟らかくなる「完全焼なまし」、焼ならし温度から空中放冷する操作の「焼ならし」と、「調質」と呼ばれる、焼入焼戻しのうちで、およそ、500℃以上の焼戻しの状態のデータが紹介されています。

実際のデータの例を見てみましょう

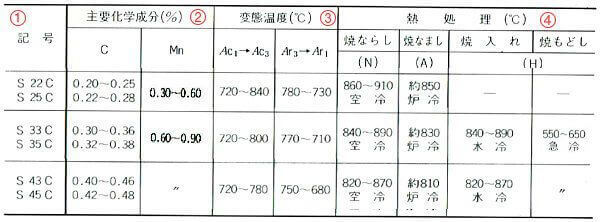

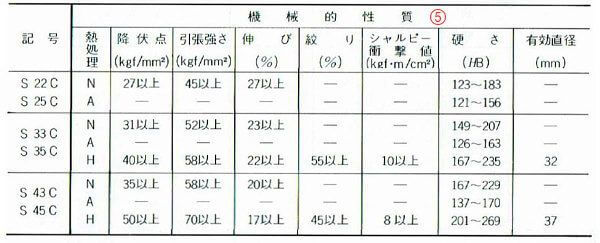

下のような表がしばしば出てきます。 上に紹介したものと少し違いますが、ここで、下表中の赤丸数字についての意味や考え方の説明をします。

①記号 = 鋼種名

鋼種記号(=鋼種名)です。 例えばS45Cという鋼種の 「S」 は鉄鋼(Steel)を表しており、2桁の数字は、小数点以下の炭素量の中心値(代表値)です。 すなわち、S45Cは炭素量が0.45%の鋼ということです。

すべての構造用鋼がこのような表し方ではないですが、構造用鋼では、鋼種名は「分類番号」のようなもので、その成分などの一部を含んでいるのですが、これらは、必要になったときに、1つずつ覚えていくといいでしょう。

②主要化学成分

ここでは主要なC、Mn だけが示されていますが、SC材では、この2元素が、特に、熱処理の性質に大きく影響する成分ということでこれが示されています。

化学成分は、JIS鋼種であれば、JISに規定された値になっています。 溶鋼時の分析では、たくさんの成分分析が行われていますが、出荷時に発行される「ミルシート(鋼材成績表)」には、需要先(顧客)が要求しないものは記載されていない・・・ということも知っておいてください。

また、この成分のパーセントは「重量%」です。 化学で習った容量%とは異なります。 0.5%Cとは、1kgの鋼の中に5gの炭素が入っていることで、もちろんそれは、黒鉛の状態ではなく、鋼中に溶け込んでいたり、化合している全炭素量です。

また、普通は、鉄鋼のミルシートには、 鉄Fe の%量は示されていません。 もちろん、ミルシートの成分量を合計したものの残りが鉄成分(Fe)だということでもありません。

構造用鋼では、C、Si、Mn、P、S などが示されることが多く、これを「主要5元素」といいます。

SC材で重要な成分はC Mn です。 また、クロムモリブデン鋼(SCM:クロモリ)では、C、Mn、Cr、Mo が、ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM)では、C、Mn、Cr、Mo、Ni などが熱処理の硬さなどの性質に影響する成分です。

これらの元素の情報は重要なのですが、需要者が要求しなければ、ミルシートに表示されないのですが、もちろん、JIS鋼種であれば、その成分値は規格内であるので、普通は、成分値がわからなくても、熱処理での問題はありません。

これらの合金元素は、特性を高めるために加えられています。 焼きの入りやすさには、C Mo Cr Moなどが、強さには C Mnなどが、じん性には、Ni Mo が関係します。

また、有効な成分とは反対に、P、S、Cu などは不純物なので、特殊な用途の鋼材を除いて、これらの元素は、少ないほうがいい鋼材といえます。

余談ですが、合金元素の量は、多い方がいいというものではありません。意外に勘違いしている人も多いようです。

つまり、何かの性質を高めたい(例えば、焼入れ性のためにMnを多くするなど)ときに、その元素を多くすれば、特性を増す場合もあるし、逆に低下する場合や、他の性質が低下するので、元素の割合を決めるのは、簡単ではありません。

鋼の性質には、耐摩耗性と強靭さや、焼入れ性と低温じん性などの、両立しない性質があるので、それもあって、目的に合わせようとすると、多くの鋼種を作る必要がでてきますし、世間には非常に多くの鋼種があるのですが、オールマイティーの鋼種もありません。

それをうまく選んで使うことも一つの方法ですが、JISに規定された鋼種がすべて流通していないので、使える鋼種は限定されます。それを使い分けていかなければなりませんから、それを補うための熱処理は重要です。

③変態温度

やや専門的な数値です。 焼入れ(硬化)や焼なまし(軟化)などの熱処理では、変態点(組織がその上下で変わる温度)を通過させ方(温度変化)で、鋼の性質が変わります。

ここにある Ac1 は、ゆっくりと品物を加熱する過程でのA1変態をする温度で、Ar1は冷却時のA1変態温度、Ac3は加熱の場合のA3変態温度です。

このA1の温度は、平衡状態図では730℃前後の温度ですが、加熱速度(または冷却速度)が速くなると、加熱する場合は上方に(冷却時は下方に)ずれますが、鋼の成分によって異なります。 熱処理では重要な数字ですから、参考温度として示されているものです。

これらの熱処理用語については、「鉄炭素2元系平衡状態図」や各種の冷却曲線などを使って、それらを学びますが、ここでは触れません。

④熱処理

標準的な熱処理の諸元(加熱温度と冷却方法)が示されています。

ここに示された数値は、直径10mm程度以下のような「小さな試験片」を用いたものですから、これが、少し大きな品物になると、しばしば問題や勘違いを引き起こすもとになります。

しかしこれは、SC材(S45Cなど)に限らず、機械構造用鋼全般(例えばSCM 、SCr、SNCM・・・)においても、さらにはるかに焼入れ性の高いSKD11などの高合金鋼でも、品物が大きくなると、焼入れ時の冷却が遅くなるので、表にあるような数値が得られないことに注意していなければなりません。

そうは言っても、多くの人は、「50x50mmの角材の硬さ」や「φ100の丸棒の硬さ」などの、少し大きな製品を熱処理すると、どうなるのかが知りたい場合があるかもしれませんが、残念ながら、そのようなデータはほとんどありませんし、もしもそれがわかるグラフがあったとしても、それを熱処理しても、その品物が、データどおりになるかどうかも不確実です。

この理由は、熱処理に影響するファクターが多すぎるためで、どうしても不確実になります。

推定はできても確定はできない・・・ということなのですが、逆に、熱処理の良さもあって、最終に目的の硬さにしたいなら、既知の小さなテストピースによるデータをもとに、温度、加熱冷却速度を変えれば、その値にすることができる・・・ということですから。

そうは言うものの、よくわからないことも多く、私の大先輩の口癖は、「焼いてみないとわからない」でしたし、雑多な品物を熱処理する工場では、まだまだ、実績データに加えて、経験と勘は大きな武器ですし、焼いてみてたあとの過程で、いろんな作業の調整ができて、お客さんの要望にそえるのも熱処理の妙味です。

⑤機械的性質

④の条件で小さな品物を熱処理した時の引張試験、シャルピー衝撃試験、硬さ試験などの値の最低値などが示されています。

「以上」となっているものについては、これ以下になっている場合は、何らかの不適切な熱処理状態であるという推定ができます。

通常は、引張試験ではJISの4号試験片を、シャルピー試験ではJIS3号Uノッチ試験片による試験数値がよく使われますが、熱処理のテストピースに比べると大きいので、それらではない感じもするのですが、現在においては古いデータなので、試験条件の詳細もわからなくなってきています。 貴重なデータですが、一つの目安になるというデータです。

現在は、JISやISOに準拠した工場では、「硬さ」についてのトレーサビリティー(国の標準に沿った硬さ値を管理する仕組み) ができていますので、硬さによってかなり正確な機械試験値や鋼材の特性値が推定ができます。

このために、近年は、通常の熱処理品で、費用のかかる引張試験などの機械試験は行われることがまれになりました。

しかし、硬さは表面の硬さしか測定できませんので、機械的性質の数値は推定値になりますし、さらに、熱処理する品物の大きさで、降伏点、伸び、絞り、衝撃値などが影響を受けることを知っておいて、必要な場合は機械試験をして確認する必要があります。

焼ならしと調質

JISでの記号表記は、 焼なましHA 焼ならしHNR 焼入れHQ 焼戻しHT ですが、A・N・Q・T ・・・ と簡易表記されていることも多いようです。

HAは、ほとんどが、完全焼なましHAF をした場合の値が掲載されていますし、HNRは、焼ならし温度から空気中に放冷する操作が「焼ならし」ですが、冷却速度によって、その値が変わるのはもちろんですが、細かいことには触れていません。

また、「焼入焼戻しHQ-HT」は、調質とよばれる処理についての値が掲載されています。

この調質は、焼入れ温度から上表の④に示す方法で焼入れをして、500℃以上の温度で焼戻しして、表面と内部の組織や機械的性質を均一化する処理のことをいいます。 これは、「硬くする」というよりも、破壊しにくい「ねばり強さ」を出すための熱処理です。

小さな試験片の試験では、上表のようになりますが、当然、品物が大きくなってくると、冷却速度が遅くなって、組織や硬さは、表面と内部では異なってきますし、表面硬さも、品物が大きくなると低下してきます。 そして、品物が大きくなると、焼入れしたときの硬さ(これを「焼入れ硬さ」といいます)も低くなっていきます。

これを、例えば、表面硬さがほしいのであれば、焼戻し温度を下げて硬さを確保しなければいけませんし、極端に言えば、少し大きな品物では、焼入れ状態でも、上表⑤に書かれた硬さがでないという状態も出てきます。

すなわち、上表に書かれた内容は、あくまで目安です。

JIS認証工場などでは、独自にサイズ別のデータを作って熱処理をするようになってしますし、表面の焼入れ硬さを測って、それをもとに焼戻し温度を決める・・・などで、顧客の要求する表面硬さになるようにしています。

熱処理した品物の硬さは、品物の表面しか測定できないので、内部になるほど、軟らかくなっているのですが、どのようになっているのかは、実測するのは大変です。 しかし、ある程度の状態を推定する方法があります。

ここでは詳しく説明しませんが、ジョミニ焼入れ試験の焼戻し硬さから推定する方法、CCT冷却曲線から推定する方法、熱処理シミュレーションなどによる冷却速度とともに推定する方法・・・などがありますが、これらは、熱処理理論で学んでいくことになります。

そして、熱処理後の目標硬さが決まれば、表面硬さが指定範囲に入るように熱処理します。

品物が大きいと、希望する表面硬さにならないので、必要な硬さにするには、焼戻し温度を下げる必要があります。

そうすると、焼戻し温度が低くなるにつれて、表面と内部の組織や硬さの状態に差が出る・・・ということになってしまいます。

この様子などは、上の表などの既存データと照らし合わせることで、いろいろな対応を取りながら熱処理が進ものですが、JIS規格を見るだけでは、そんなことは何も書かれていません。

JISに示す熱処理方法で熱処理しても、しなものは、JISのデータで示すもの以上に大きいと、JISに書かれた状態にならないのですから、これは仕方がないことです。

これによって、「表面を少し加工すると、極端に硬さ低下した」「引張試験をしても、規格値を外れている」・・・などのクレーム対象になるなどの問題が出る可能性があります。

その場合は、硬さが下がっても、充分に焼戻し温度を上げるのか、もっと高めの表面硬さにしておくほうがいいのか・・・などを判断して熱処理内容を考えていく必要があります。

構造用鋼の特性をわかっていくにつれて、「このような要求の熱処理はできない・・・」ということがわかるようになってきます。 だから、このような旧JISの内容と、実際の品物の状態が違うことがわかって、誤解や問題は起きないのですが、普通は、特殊な事項ですので、問題があります。

それを回避するために、JISでは、『熱処理の品質については「協議する」・・・』というタテマエになっています。

つまり、事前に協議して熱処理条件を決めるようになっているのですが、協議するためには、懸念される問題点などについての見地がなければなりませんから、熱処理について、ある程度のことを知っていないと、協議することすらも大変難しいことになってしまいます。

↑このページの上へ