1つの固溶体から2つの固相が密に混合した状態で生じたものをいいます。

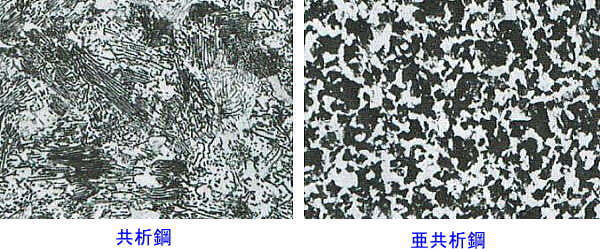

鉄炭素系では約0.8%Cの鋼の焼なまし組織が共析の状態で、それを共析鋼といいます。

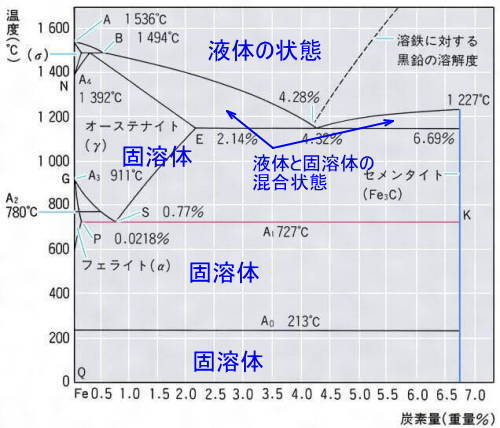

下の状態図の「S点」を共析点といい、この状態図の場合は炭素量が0.77%の鋼が「共析鋼」です。

また、共析鋼より少ないC量の鋼をを亜共析鋼、多いものを過共析鋼といいます。

これは炭素鋼の焼なまし組織例ですが、亜共析鋼では、黒く見える「共析組織」のパーライトと白く見えるフェライトが混ざって見えます。

2つの高温の混合液体(液相)を極々ゆっくりと冷却していくときに、一定の凝固点(凝固温度)で凝固して、全体が同じ組成の固体となったものを共晶(鋼の場合は固相での変化なので共析)と言います。

例えば、0.5%Cの炭素鋼を1200℃からごくゆっくりと冷却すると、図のG-Sの変態点で共析反応がおこり、P-K線で残りがフェライトになって凝固します。それが上の亜共析鋼の状態で、組織出黒い部分を拡大すると、共析組織になっています。

注)ここでは凝固の説明のために上の状態図を使ったのですが、本来の状態図は温度変化を扱うものではありません。しかし、しばしば、熱処理の説明ではこのように状態図を使った説明がされています。

また同様に、上図では、約4.3%Cの鋼が溶融状態から凝固する点が「共晶点」で、これは「鋳物」の領域なので、熱処理説明ではほとんど取り上げられません。

それに対して、0.77%Cの鋼の混合固体(固相・固溶体)から同一組成の形態の違う固相に変化したものが共析組織になり、S点を共析点といいます。

焼なまし組織では、共析点を超えた炭素量の鋼は、Fe3C の炭化物が析出します。

鉄-炭素系の2元系として、様々な状態図が公表されています。

ただ、それぞれで微妙に数値は異なっていますが、細かい数字は異なるものの、共晶点は4.3%C、共析点は0.8%Cあたりにあると考えておくといいでしょう。

熱処理講習会などでよく聞く「共析」に関する説明では、「共析成分(約0.8%C)の鋼をオーステナイト温度域からきわめてゆっくり冷却すると、全組織がフェライトとセメンタイトの層状組織(パーライト)になり、それが、共析成分より炭素が少ないと初析フェライトが析出する亜共析鋼で、0.8%より炭素が多いと、初析のセメンタイトが析出する過共析鋼になります」… という、上に書いた状態図をイメージした内容の説明をされています。

炭素工具鋼のSK85という鋼種が共析鋼に近い成分ですので、熱処理の説明にはこの鋼種がよく出てきます。

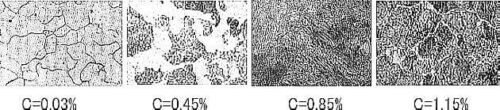

鋼の炭素量別に上記の炭素量の鋼を焼なましをした状態の組織を見るとこのような感じになっています。

左端がフェライトだけの状態で、次がフェライト(白い部分)とパーライトの混合組織(=亜共析鋼)で、0.85%Cのものが共析のパーライト組織、右端が、結晶粒界にセメンタイト(白い筋)が析出している過共析鋼の組織です。

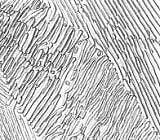

共析組織のパーライトの拡大部分(約2000倍)を見ると、このように、筋状のセメンタイト(これを層状セメンタイトといいます)とフェライトが層状になっていることがわかります。

これは「完全焼なまし」した時の組織ですが、この層状のセメンタイトを切り刻んで、丸い形にすることで、鋼が更に柔らかく延性に富んだ組織にすることを「球状化」といい、このために行う熱処理が「球状化焼なまし」です。

その他で用いられる、共晶、共析と言う言葉は、製鋼過程でのオーステナイト温度域で晶出する炭化物を「共晶炭化物(または1次炭化物)、2次硬化する工具鋼鋼種を焼入れ後に500℃以上の高温焼戻しをしたときに析出する炭化物を「共析炭化物(または2次炭化物)」という … などがあります。

これらは、しばしば熱処理や鋼材の文章にでてきます。