熱処理用語

熱処理用語 直接焼入れ|浸炭から焼入れを一連に行う

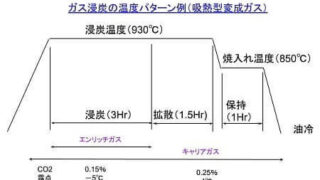

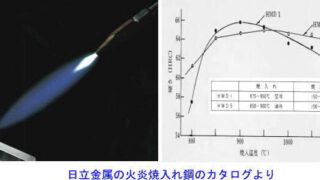

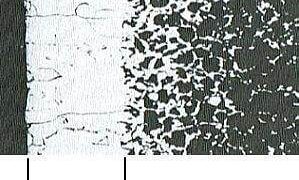

主に浸炭熱処理の用語です。過去には浸炭と焼入れを別々に行なわれていたのが主流でした。それが近年は、浸炭と焼入れを連続して、炉の中で自動で行っており、その焼入れ工程を「直接焼入れ」といいます。

熱処理用語

熱処理用語  熱処理用語

熱処理用語  熱処理用語

熱処理用語  鉄鋼の熱処理

鉄鋼の熱処理  熱処理用語

熱処理用語  熱処理用語

熱処理用語  鉄鋼の熱処理

鉄鋼の熱処理  熱処理用語

熱処理用語  熱処理用語

熱処理用語  熱処理用語

熱処理用語