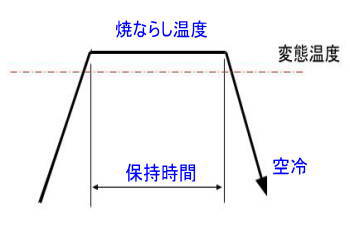

鉄鋼の焼ならしは、通常、機械構造用炭素鋼などをオーステナイト化温度まで加熱後、空冷する処理で、結晶粒の微細化や均一化をすることで、機械的性質の調整などの目的で行う熱処理です。

焼準(しょうじゅん)といわれることもあります。

「焼ならし」と表記されるのは、JIS規格以前の熱処理工業会規格JHSで「焼ならし」と表記していた流れからきており、JISでも「焼ならし」の表記になっています。

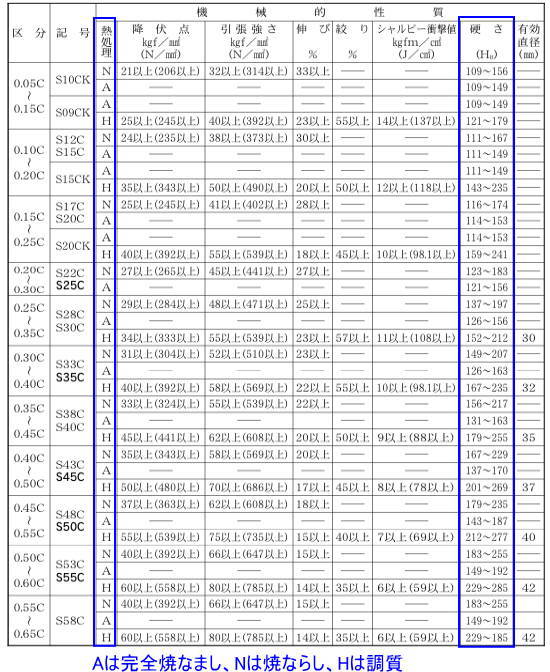

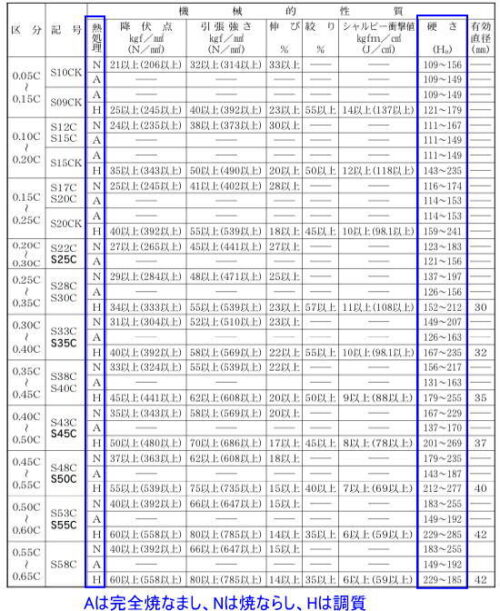

下のような、焼ならしの温度や処理後の硬さなどの機械的性質は、JISなどに表記されなくなっています。

このような構造用鋼の参考資料はJISハンドブックに掲載されていました。 しかし、現在では削除されて掲載されていません。

焼ならしの考え方も変わってきています

過去には、焼入れ温度より高めの温度をとるようにしていることも多かったのですが、焼ならしの主目的は結晶粒の調整なので、オーステナイト化するように最低限の温度で加熱すればいいのです。

温度を上げるとオーステナイト結晶粒が大きくなるので、焼入れ温度と同じ焼ならし温度をとる … と考えておくといいでしょう。

このように、構造用鋼などをオーステナイト化温度に加熱して、それを空冷する熱処理が「焼ならし」で、それに対して、油冷や水冷をするのが焼入れと考えるとわかりやすいでしょう。

この焼ならしは、空冷しても焼が入らない(硬くなりすぎない)鋼種に行うもので、機械構造用炭素鋼(SC材)などが対象ですが、低合金鋼でも調質と焼なましの中間の強度が欲しい場合には簡単で便利な熱処理です。

ただ、構造用鋼であっても、SNCM447などの比較的焼入れ性のよい鋼種は、空冷でも焼入れ状態になって硬さが高くなりすぎるので、やらないほうがいいですし、軟化の必要があれば焼なましすることになります。

「ノルテン」という業界用語について

SCM435などを焼ならしすると、組織も均一になるのですが、加工目的の硬さ以上になったり機械加工がしにくなるなどの場合は、それをさらに焼戻しをして目的硬さにする場合があります。

これを業界用語で「ノルテン」と称されます。

Normalizing+Tempering から由来しているようですが、焼入+高温の焼戻し(=調質)に比べると、全体硬さは低くなりますが、表面かたさと内部の硬さの差が少なくなるので、それを目的に「ノルテン」を行う場合もあります。

焼ならしを省略してもいい場合も

近年は、製鋼メーカーの圧延のまま(これをアズロール:AS-Rool といいます)の出荷状態での品質は非常に向上しているとともに、安定しています。

これは、上にも書いたように「連続鋳造+圧延」で一貫作業で製鋼されているうえに、圧延後の冷却床(れいきゃくしょう)などが整備されて、均一に冷却されている鋼材が多くなっていて、それらの設備で製造される鋼は、焼ならしをされた場合と同じような品質の状態になっています。

メーカー製品の硬さをみても、ばらつきも非常に少なくなっているので、加工に問題がなければ、あえて焼ならしをする必要性は薄れてきているといえます。

しかし、フリー鍛造などで熱間成形された品物では、冷却時の各部の温度が異なるなどで、組織や硬さのばらつきが懸念される場合には、焼ならし(または「焼なまし」)によって、組織や応力の均一化のための熱処理は有効な場合が多いでしょう。

焼ならし後の硬さのイメージは、焼なましよりも高い硬さで、調質(焼入焼戻し)よりも柔らかい … という感じを持っている人も多いのですが、本来の目的からいえば、焼ならしで硬さを上昇させることではなく、結晶粒の調整であることに注意しておきましょう。