鉄鋼で、室温又はそれ以下の温度で、衝撃値が急激に低下して脆くなる現象を「低温脆性」といいます。

どんな鋼にもこの現象はあります

極低炭素鋼やオーステナイト系ステンレス鋼などは -100℃程度以下でも脆化しないので、低温容器などにはこのような低温に強い鋼を使用するようにして、破壊に対処しなければなりません。

この低温による脆化は、温度低下にそって現れて、温度が下がるとその程度を増します。

「脆化温度」が高いということは、その温度以下になると衝撃値が低下し、破壊しやすくなりやすいということで、体温に弱いということです。

この判定は、破壊したあとの破面が延性破面ではなく、脆性破面(塑性変形がない状態で破壊した状態)になっています。

(鉄鋼の熱処理・日本鉄鋼協会編より)

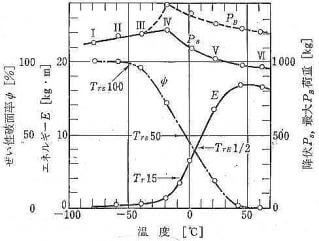

この図では、0.2%Cの軟鋼におけるシャルピー試験温度とEの衝撃値の値の変化が示されています。

φが脆性破面の割合を示していますが、衝撃試験をする温度(試験片の温度)を下げていくと、 衝撃値が低くなっていき、この脆性破面率が上がっていきます。

つまり、温度の低下につれて、破面が延性破面から脆性破面に変わっていって脆くなります。

炭素量の多い工具鋼は低温に弱い

その実例としては、ナイフなどが、例えば冷蔵作業中に簡単に欠けたり折れたりすることが経験されていることで、この低温脆性も原因の一つです。

特に炭素含有量が高くなるとその影響が大きいので、工具などを常温以下で使う場合は、意識しておくのがいいでしょう。

高硬度の工具や金型などは、冬場の早朝などの作業を始めた初期に破損する例があったり、熱間鍛造型などの高温で使用される工具では、使用する前に充分に温度を上げる操作(予熱といいます)が必要とされています。

一般的には、多くの鋼では、シャルピー試験での試験温度が高いと衝撃値が高くなる傾向があるのに対して、試験温度が低くなると衝撃値が低くなります。

すなわち、「常温」といえども温度範囲があり、鋼種によっては30℃以下になると脆化が始まるものもありますので、「室温が低下すると欠けやすくなる」ということをイメージしておくのは大切なことです。

炭素量の高い合金鋼や工具鋼などではこのような「脆化温度」についてはほとんど検討されていないのですが、高炭素鋼になるほど脆化しやすいので、工具はできるだけ室温以下の温度で使わないようにするのが無難です。

つまり、折れやすい・欠けやすいという刃物などは、さらに、低温環境での破損に注意しなければなりません。

根本的な対策は特にないのですが、工具や部品などが、使用中に変形するのが少なくなるように、品物の厚さ(断面積)を増すなどの検討をする以外にはないようです。

逆に、鋼板のせん断などでは、この性質を利用して、品物(被加工物)を冷やして切り口性状を改善するということも考えられるでしょう。

ここでいう「室温」は30℃程度と考えておくといいのですが、「常温」というのも、難しい表現です。

室温は、JISでは20℃±15℃(5-35℃)の範囲とされていますが、5℃程度では、多くの工具鋼の高い硬さの製品は低温脆性が始まっている可能性が高いことを覚えておくといいでしょう。(0.1%以下の低炭素の軟鋼や構造用鋼はほとんど問題はないと考えていいでしょう)

通常の工具鋼の試験は温度を意識することなく「室温」で行われているのですが、シャルピー試験の例を見ると、(焼戻し脆性や青熱脆性などの影響があるものありますが)一般的には試験温度が高くなるとシャルピー値が上昇する傾向にあります。

その反面、低温で試験された結果はほとんど見ることはありませんから、このことは覚えておくといいでしょう。

(鉄鋼の熱処理・日本鉄鋼協会編より)

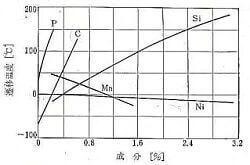

この図は、 遷移温度に影響する合金元素とその割合を示してものです。

リンP、炭素Cなどは遷移温度を上げる悪影響があり、マンガンMn、ニッケルNiなどは、 それを下げます。

低温容器に用いられるオーステナイト系ステンレス鋼などは C・P・Si などを抑えることで低温特性が低下しないように製造されています。

しかし、硬さや強度が必要な工具鋼などでは、C量が高いので、低温になれば衝撃値が低下するという影響は避けられません。

ただ、残念ながら、工具鋼などで一般的に使用される鋼についての低温脆性に関連するデータはほとんどありません。

ここではともかく、工具は常温以下では使わないということは覚えておいて損はないですし、使うとすぐに摩擦熱で工具温度が上がりますので、使い始めは負荷をかけないということを頭に入れておけば、かなり工具寿命が延びるはずです。